Projekte im Arbeitsbereich

Christoph Mozer

Christoph Mozer

aktuelle Projekte

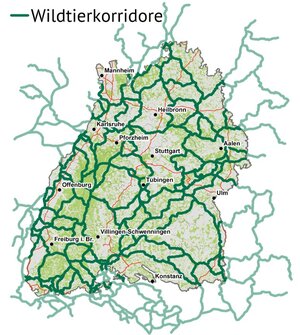

Generalwildwegeplan (Daueraufgabe)

WIldtierkorridore des GWP in Baden-Württemberg (Grafik: FVA)

Der Generalwildwegeplan (GWP) ist eine eigenständige, ökologische, in erster Linie waldbezogene Fachplanung des Landes für einen landesweiten Biotopverbund und integrativer Bestandteil eines nationalen bzw. internationalen ökologischen Netzwerks von Wildtierkorridoren.

Der GWP zeigt die teilweise letzten verbliebenen Möglichkeiten eines großräumigen Verbundes in der bereits weiträumig stark fragmentierten Kulturlandschaft Baden-Württembergs auf. Seit 2012 sind die Wildtierkorridore bei allen raumwirksamen Planungen in Baden-Württemberg zu berücksichtigen.

Monitoring Grünbrücken B 311 (2023-24)

Carolin Wilhelm

Carolin WilhelmGrünbrücke Horchet über die B 311

Im Projekt wird die Eignung und Funktion der beiden einzigen Grünbrücken in einem längeren Abschnitt der beidseitig gezäunten

B 311, welche eine Vollbarriere für mobile Säugetierarten darstellt, untersucht. Aufgrund der Nähe zum oberen Donautal mit Nachweisen (dis-)migrierender Beutegreifer wie Luchs, Wolf und Wildkatze hat der Verkehrsabschnitt eine hohe Bedeutung für den landesweiten Biotopverbund (Generalwildwegeplan) bzw. Metapopulationsverbund.

Wildunfallprävention in Modellregionen (2022-25)

©nmann77 – stock.adobe.com

©nmann77 – stock.adobe.comDie Ziele des Landes Baden-Württemberg sind die langfristige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch eine nachhaltige Reduzierung der Verkehrsopfer und Verletzten – dies gilt allgemein und somit auch infolge von Wildunfällen – als auch die Reduktion von Wildtierverlusten durch Straßenverkehr und Tierleid. Hierzu soll gemäß aktuellem Koalitionsvertrag der Landesregierung Baden-Württemberg ein Fachkonzept erstellt werden.

In einem ersten Schritt wurde im Oktober 2020 der ministerielle Arbeitskreis „Verkehrssicherheit & Wildtiere“ initiiert, der sich aus Mitgliedern des VM (Ref. 22, 26 und 46), IM (Ref. 31), MLR (Ref. 54), des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg und des FVA-Wildtierinstituts zusammensetzt. Der Arbeitskreis hat die Aufgabe, neue Lösungsansätze und Strategien in der Wildunfallprävention sowie eine nachhaltige Dokumentation von Wildunfällen zu entwickeln, um langfristig die Verkehrssicherheit zu verbessern. Für das weitere Vorgehen wurden im Mai 2023 der Bodensee- und Enzkreis pilothaft als Modellregion etabliert, in welchen Maßnahmen umgesetzt werden, um grundsätzlich geeignete, lokal wirksame Maßnahmen der Wildunfallprävention zu testen und zu etablieren. In jedem Landkreis wurde eine regionale Arbeitsgruppe „Wildunfallprävention“ aus den relevanten Fachbereichen Jagd, Forst, die Straßenbau- als auch Straßenverkehrsbehörde sowie die Polizei, gebildet, um verlässliche Maßnahmen zur Wildunfallprävention auf Landkreisebene zu erzielen.

Entwicklung eines digitalen Instrumentes zur Erstellung eines bundesweiten Wildunfallscreenings - WILUS (2022-24)

Michele Deis

Michele DeisVerunfallter Damhirsch

Das Ziel des Forschungsvorhabens ist es zum einen, die verfügbaren bundesweiten Informationen zu Wildunfällen in einem Geoinformationssystem zusammenzutragen und Zusammenhänge zwischen Wildunfällen und Charakteristika der Straßeninfrastruktur zu analysieren. Hierdurch sollen Erkenntnisse generiert werden, um zukünftig Wildunfälle zu reduzieren.

weitere Informationen...

Fortschreibung Generalwildwegeplan (2020-23)

Wildtierkorridore des GWP und modellierte Siedlungsbänder (Karte: FVA)

In § 46 des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (JWMG) ist festgelegt, dass "die Aktualisierung des Generalwildwegeplans (GWP) durch die oberste Jagdbehörde unter Beteiligung wissenschaftlicher Einrichtungen alle zehn Jahre oder bei besonderer Veranlassung" stattfinden soll. Die Fortschreibung beihnhaltet sowohl eine Aktualisierung der Grundlagen als auch eine Weiterentwicklung und Priorisierung. Ziel ist eine Verbesserung der Anwendbarkeit des GWP in der Praxis.

abgeschlossene Projekte

Monitoring von Grünbrücken (2022)

Carolin Wilhelm

Carolin WilhelmGrünbrücke bei Sasbach am Kaiserstuhl

Querungshilfen (u.a. Grünbrücken) dienen, wenn sie funktional sind, der Vernetzung von Lebensräumen, indem sie wildlebenden Tier- und Pflanzenarten ein Überwinden von Verkehrsbarrieren ermöglichen. In diesem Vorhaben wurde ein repräsentatives Monitoring angewendet, um die Wirksamkeit von ausgewählten Querungshilfen hinsichtlich ihrer Funktion zu überprüfen und daraus ggf. Rückschlüsse für die Gestaltung oder andere erforderliche Maßnahmen auf oder im Umfeld abzuleiten.

Wirksamkeit von Wildwarnanlagen (2022)

Martin Strein

Martin StreinWildwarnanlage bei Aglasterhausen

Die Zahl der gefahrenen Kilometer auf deutschen Straßen steigt kontinuierlich. Das dichte Straßennetz und das hohe Verkehrsaufkommen bergen dabei Kollisionsrisiken für Menschen und Wildtiere. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich eine große Bandbreite an Präventionsmaßnahmen entwickelt, um Wildunfälle zu reduzieren. Eine davon sind elektronischen Wildwarnanlagen (WWA). In diesem Projekt wurde ihre Wirksamkeit als Wildunfallpräventionsmaßnahme und ihre Eignung im Straßenbetrieb untersucht.

weitere Informationen...

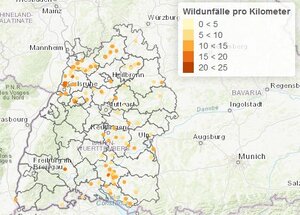

Ermittlung von Wildunfallschwerpunkten (2022)

In Baden-Württemberg werden die Daten zum einen in der Jagdstatistik registriert, die Daten von den Jägerinnen und Jägern enthält. Zum anderen erheben die Polizeidienst-stellen Wildunfalldaten, die im EUSka-System zentral zusammengeführt und an das Statistische Landesamt übermittelt werden. Im EUSka-System wurden bis zum 30.04.2021 Wildunfälle als Ursache jedoch nur registriert, wenn Personen bei einem Wildunfall zu Schaden gekommen sind (Kategorie 1, 2 und 3). Der größte Anteil sind Wildunfälle mit Sachschäden (Kategorie 5), die im EUSka-System bis-her nicht und wenn überhaupt, dann nur als „Bagetellunfälle“ ohne Ursache erfasst wurden. Seit 01.05.2021 werden nun auch Wildunfälle ohne Personenschäden, vor allem Kategorie 5 (der „klassische“ Wildunfall), in EUSKa dokumentiert. Mit dieser Umstellung liegen für Baden-Württemberg erstmals flächig Wildunfalldaten mit geographischer Verortung vor und liegen somit lagegenau vor. Damit können nun Wildunfälle mit Geographischen Informationssystemen (GIS) verarbeitet und ausgewertet werden.

Wirkung von Wildwarnreflektoren auf das Wildtierverhalten am Straßenrand (2020)

Falko Brieger

Falko BriegerBlauer Halbkreisreflektor

Wildwarnreflektoren werden seit rund 60 Jahren eingesetzt, um Wildunfälle zu reduzieren und kommen als Präventionsmaßnahme in der Jägerschaft am häufigsten zur Anwendung. Ziel ist nicht die Verhinderung von Straßenquerungen von Wildtieren (vor allem Rehen), sondern die Beeinflussung des Verhaltens der Tiere, so dass Wildunfälle vermieden werden. Besonders blaue Reflektoren sollen laut Hersteller aufgrund ihrer „Warn“-Farbe Wildunfälle wirksam vermeiden. Die Ergebnisse des ersten FVA-Wildunfallpräventionsprojektes 2010-2014 mit Fokus auf der Wirkung von blauen Wildwarnreflektoren auf Rehe zeigten keinen Effekt auf Rehe und blieben u.a. beim Denzlinger Wildtierforum 2015 umstritten.

- Projektbericht (PDF, 3,5 MB) (FVA, 2021)

Wirtschaftliche Randbedingungen für die Herstellung und die Unterhaltung von Wildschutzmaßnahmen an Bundesfernstraßen (2020)

Falko Brieger

Falko BriegerWildkatzensicherer Wildschutzzaun (links) und Wildschutzzaun aus Knotengeflecht im Vergleich

Wildschutzzäune werden als Leit- und Sperreinrichtung eingesetzt und reduzieren Wildunfälle bei sachgerechter Ausführung nachhaltig. Infolge artenschutzrechtlicher Anforderungen wurden neben dem klassischen Wildschutzzaun mit Knotengeflecht unterschiedliche Wildschutzzaunsysteme entwickelt, die zum Teil stark kletternde Arten wie Wildkatze und Luchs vor dem Betreten von Straßen abhalten.

Die Bewertung der unterschiedlichen Wildschutzzauntypen sowie die Berechnung von Wildunfallschwerpunkten für das Bundesgebiet erfolgte in einem Projekt von 2017-2019, das durch das Bundesamt für Straßenwesen (BASt) finanziert wurde.

- Projektbericht (BMDV - Heft 1138, 2021)

Wildtiermonitoring am Hochrhein (2020)

FVA

FVAFuchs an einer Wildkamera

Luchs, Wildkatze und Co. bekommen wir nur sehr selten zu Gesicht - das liegt daran, dass sie sich gut versteckt in Wald- und Gehölzstrukturen bewegen. Mit Hilfe von Wildtierkameras hat das Gemeinschaftsprojekt „Wege der Zusammenarbeit im Wildtiermonitoring“ Bilder vom geheimen Leben der gut bekannten heimischen oder der durchstreifenden Wildtiere gesammelt. Durchgeführt haben das Projekt zum einen die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), der Landesjagdverband, engagierte Jägerinnen und Jäger – sowie der WWF.

- Projektbericht (PDF, 8 MB) (FVA, 2020)

Modellregion Biotopverbund Markgräfler Land - MOBIL (2020)

FVA

FVAMosaikartige Landschaft im Markgräflerland

Im Rahmen des Projekts „MOBIL“ – Abkürzung für „MOdellregion BIotopverbund MarkgräflerLand“ wurden zwischen 2015 und 2020 beispielhaft Maßnahmen zur Entwicklung und Umsetzung des Fachplans Landesweiter Biotopverbund sowie dem Generalwildwegeplan des Landes Baden-Württemberg in der Region umgesetzt, um die Durchlässigkeit der Landschaft für Tiere und Pflanzen zu erhöhen. Damit soll die dauerhafte Sicherung wildlebender Tier- und Pflanzenarten verbessert werden.

- Projektbericht (PDF, 6 MB) (FVA, 2020)

Internationale Wiedervernetzung am Hochrhein (2020)

Christoph Mozer

Christoph MozerLandschaft am Hochrhein

In einem Kooperationsprojekt des Naturparks Südschwarzwald e. V. und der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) wurden zwischen 2016 und 2018 die Möglichkeiten der Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung und Wiederherstellung des grenzüberschreitenden Biotopverbundes am Hochrhein erarbeitet.

- Projektbericht (PDF, 8 MB) (Naturpark Südschwarzwald e.V./FVA, 2020)

Wirksamkeit von optischen Wildunfallpräventionsmaßnahmen (2014)

Klaus Echle

Klaus EchleBesendertes Reh

Wildwarnreflektoren sind eine der am häufigsten angewandten Wildunfallpräventionsmaßnahmen und kommen seit rund 60 Jahren zum Einsatz. Die Frage, ob Wildwarnreflektoren Verhaltensänderungen bei Wildtieren hervorrufen und es dadurch zu weniger Wildunfällen kommt, wurde in zwei Projekten untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass Wildwarnreflektoren keine Wirkung auf das Verhalten von Wildtieren haben und dadurch das Risiko eines Wildunfalls reduziert wird.

- Projektbericht (PDF, 8,5 MB) (FVA, 2019)