Klimafolgen

Die Folgen der Klimaveränderungen haben umfangreichen Einfluss auf Bäume und verändern bereits heute das Gesicht unserer Wälder. Dabei ist es Aufgabe der Klimafolgenforschung sowohl den Impakt, also die klimawandelbedingte Gefährdungssituation heutiger Waldbestände zu betrachten (Vulnerabilität), als auch die Anpassungsmöglichkeiten an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zu identifizieren. Für die langfristige Anpassung spielt die Gesamtbeurteilung der Eignung von Baumarten im Klimawandel eine Kernrolle, denn in ihr werden zahlreiche Teilaspekte wie z. B. klimatische Vorkommensbereiche, Mortalitätsrisiken oder Wachstumstrends zusammengeführt.

Weiterführende Informationen

Themenschwerpunkte

Klimaprognosen

Der Begriff Wetter bezeichnet den momentanen Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Unter Klima versteht man das langjährige mittlere Verhalten von meteorologischen Größen, insbesondere der Temperatur und des Niederschlages. Klimamodelle beschreiben das Klimasystem der Erde, indem sie versuchen, das komplexe Zusammenwirken der einzelnen Komponenten Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre, Pedosphäre und Lithosphäre durch physikalisch – mathematische Gleichungen zu beschreiben. Der menschliche Einfluss auf die Klimaentwicklung wird über vier Hauptszenarien in den Klimamodellen berüchsichtigt, die mögliche Entwicklungen der menschlichen Gesellschaft und der damit verbundenen technologischen Veränderung beinhalten.

Waldschädlinge

Allen zurzeit von den Klima-Experten anerkannten Klimaszenarien ist gemeinsam, dass in unseren Breiten eine allgemeine Erwärmung und eine Zunahme von Witterungsextremem, insbesondere von Trocken- und Hitzeperioden sowie von Sturmereignissen erwartet wird. Auf diese sich verändernden Bedingungen reagieren Populationen von Schadinsekten und pilzliche Krankheitserreger in unterschiedlicher Weise, sei es dass sie begünstigt oder benachteiligt werden. Weiterhin ist zu erwarten, dass sich die Anfälligkeit der Waldbäume gegenüber bestimmten Stresssituationen durch Witterungsereignisse und Insekten- und Pilzbefall verändert. Ziel der Waldschutzforschung ist es, auf Basis der von der Klimatologie vorgegebenen Klimaszenarien das Gefährdungspotenzial der einzelnen Schaderreger für die Wälder zu identifizieren und zu bewerten. Es sollen Strategien zur Schadenprävention und - abwehr entwickelt werden, die dann als operationale Handreichungen für die Forstpraxis zur Verfügung gestellt werden.

IpsRisk: Das Borkenkäfer-Frühwarnsystem

Waldwachstum

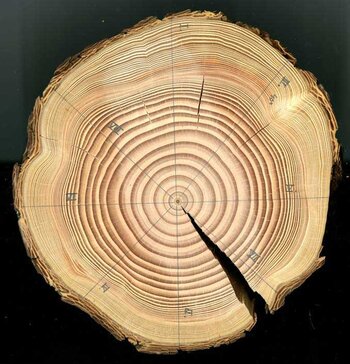

Wie gut wachsen die Bäume im Klimawandel? Dieser Teilaspekt der Baumarteneignung beschreibt langfristige Veränderungen des Baumwachstums und der naturalen Produktivität von Wäldern. Besonders wichtig sind hierbei die Zusammenhänge mit allgemeinen Umweltveränderungen (Stoffeinträge) und klimatischen Veränderungen (Temperatur, Niederschläge, …). Dabei werden die langfristigen Trends zum Beispiel auf Grundlage der sogenannten forstlichen Bonitäten analysiert und modelliert.

Ergebnisse weisen derzeit auf zukünftig überwiegend rückläufige Produktivität bei den meisten Baumarten hin, es gibt jedoch auch Baumarten und Regionen in denen die Produktivität steigen könnte.

Neben dieser Potentialbetrachtung der langfristigen Produktivität sind aber auch die Reaktionen des Baumwachstums auf Extremjahre von Bedeutung. Große Unterschiede zeigen sich hier zwischen den Baumarten: Fichte weist eine geringe, Weisstanne in Bergmischwäldern eine hohe Resistenz gegenüber solchen Störungen auf. Bei Buche wurde eine hohe Resilienz beobachtet.

Ergebnisse von Wachstumstrends im Klimawandel werden zur Abschätzung der Zukunftsfähigkeit und Eignung von Baumarten unter Klimawandel verwendet.

Wasserhaushalt

Neben der Nährstoffversorgung ist der Wasserhaushalt ein Standortsfaktor, welcher das Wachstum und die Vitalität von Waldbäumen maßgeblich bestimmt. Vor dem Hintergrund eines sich ändernden Klimas gewinnen Informationen zur standörtlichen Wasserversorgung zunehmend an Bedeutung. Aufgrund steigender Temperaturen und damit verlängerter Vegetationszeiten erhöht sich der Wasserbedarf der Bäume. Dies – und unter Umständen abnehmende und ungleichmäßiger fallende Niederschläge – verschärfen die Wasserversorgung der Waldbäume. Der Wasserhaushalt für Versuchsflächen der FVA, aber auch für ganze Landschaftsregionen wird mit Hilfe von Modellen simuliert, um die aktuelle Situation sowie für die Zukunft zu erwartenden Änderungen einzuschätzen. Damit werden grundlegende Wasserhaushaltsinformationen für die Klimafolgenforschung der FVA bereitgestellt. In Labor- und Feldversuchen werden außerdem die Auswirkungen von Extremwetterlagen (Starkregen, Hitze, Trockenheit) auf Stoffausträge untersucht.

Publikationen zum Thema

Projekt "WaldlabOR"

Das Oberrheingebiet zwischen Basel und Bingen ist eine der wärmsten und trockensten Regionen Deutschlands. Trockenstress gefährdet die Bäume und macht sie zugleich anfälliger für Schädlinge wie den Maikäfer.

Die Waldbewirtschaftenden stehen vor der Herausforderung, die zahlreichen Ökosystemleistungen des Waldes unter ungewissen zukünftigen Bedingungen zu erhalten. Denn bisherige Ansätze zur Wiederaufforstung, Schädlingsbekämpfung und zum Schutz der biologischen Vielfalt sind angesichts hoher Kosten und des fortschreitenden Klimawandels nicht mehr tragfähig. Ziel des Verbundprojektes Waldlabor Oberrhein ist es daher, neue Konzepte der Waldbewirtschaftung für den Klimawandel-Hotspot Oberrhein zu entwickeln. Mithilfe von verbesserten Umweltmodellen sollen Risiken und Risikostandorte genauer bestimmt werden. Um die Bevölkerung vor Ort in die Debatte einzubinden, entwickelt das Team basierend auf den Erfahrungen anderer Regionen Beteiligungskonzepte. Innovative Bewässerungsmethoden werden erprobt, damit junge Bäume in Phasen extremer Trockenheit eine Chance haben. Auch die Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels auf Schutzgebiete steht auf der Agenda.

Aktuelle Forschung

FVA auf dem IUFRO-Weltkongress in Stockholm

Ende Juni traf sich die Internationale Union der Forstlichen Forschungsorganisationen (IUFRO) zu ihrem Kongress in Stockholm. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) berichtete vor Ort über ihre aktuelle Forschung.

Forstminister besucht Kaiserstuhl – Rundgang durch das Versuchsgelände Liliental

Mit einer ganztägigen Bahnfahrt hat Forstminister Peter Hauk MdL Halt in verschiedenen Orten rund um den Kaiserstuhl gemacht. Ziel der Reise war die Betonung der Vielfalt des ländlichen Raums. Auch das Versuchsgelände Liliental war eine der Stationen auf der Reise. Prof. Dr. Ulrich Kohnle (Abteilung Waldwachstum) und Manuel Karopka (Abteilung Walnaturschutz) haben dem Minister und zahlreichen weiteren Gästen einen Einblick in das Gelände und seine Geschichte gegeben.

Liliental: das Versuchsgelände

Das Liliental im Kaiserstuhl ist immer einen Besuch wert – die gut ausgebauten Wege laden vor allem zum Wandern und Verweilen ein. Hier befindet sich auch das Versuchsgelände der FVA. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie zahlreiche Versuchsflächen, Samenplantagen und eine umfangreiche Sammlung einheimischer und fremdländischer Baum- und Straucharten angelegt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen hier zum Schutz der biologischen Vielfalt und zur Klimaanpassung von Bäumen.

Solarpanele über Forstkulturen? Ein Fall für die Forschung!

Können Aufforstungsflächen während des Baumwachstums auch als Energiequelle genutzt werden? Das will ein Versuch in Rengetsweiler untersuchen. Das lokale Bauunternehmen Emil Steidle GmbH & Co KG. hat das Projekt angestoßen und eingerichtet. Der gewonnene Strom soll direkt in seiner Quarzsandgrupe zum Einsatz kommen. Nun hat Forstminister Peter Hauk MdL die Anlage offiziell eingeweiht. Mit dabei: Prof. Dr. Ulrich Kohnle, Leiter der FVA-Abteilung Waldwachstum, die das Projekt wissenschaftlich begleitet.

Komplexe Waldfragen gemeinsam angehen

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt und Landesnaturschutzverband bringen Forstwirtschaft und Naturschutz zum Thema Klimaschutz zusammen

Wälder sind die wichtigsten aktiven Kohlenstoffsenken in Deutschland. Aber was bedeutet das für den Umgang mit dem Wald in Baden-Württemberg? Welche Strategien helfen langfristig im Klimaschutz, ohne Biodiversität, Klimaanpassung und Ressourcenbedarf aus dem Auge zu verlieren? Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) und der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) haben Fachwissenschaft verschiedener Disziplinen, Forstwirtschaft und Naturschutz zu einer gemeinsamen Beantwortung dieser Fragen eingeladen.

Forschungsprojekt untersucht Beitrag von "neuer Wildnis" zur Lösung der Klima- und Biodiversitätskrise

Wie beeinflussen sich selbst überlassene Waldflächen das Klima und die Artenvielfalt? Dieser Frage geht das im Januar 2024 gestartete EU-Horizont-Projekt WILDCARD nach, an dem sich die FVA beteiligt.