Waldschutz

Geschädigte und abgestorbene Weißtannen im Drohnenluftbild (Foto: FVA BW/Riemer)

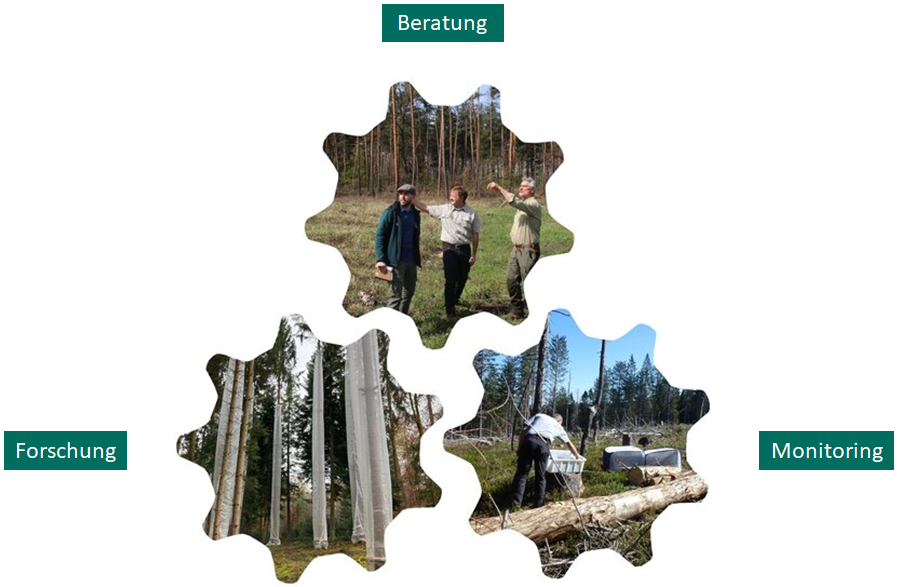

Bei der Abteilung Waldschutz stehen die Diagnose, Prävention und umweltverträgliche Therapie von Waldkrankheiten, die durch biotische und abiotische Schadfaktoren ausgelöst werden, im Mittelpunkt. Das Wissen über Waldkrankheiten und deren zuverlässige Erkennung sind nicht nur wesentlich für das Verständnis über die Entstehung von Schäden an Bäumen und an Nutzholz, sondern auch für die Erklärung vielfältiger weiterer Prozesse im Wald (Forstzoologische und -pathologische Forschung). Die Abteilung Waldschutz hat dafür lebende (biotische) Schadensverursacher, insbesondere Insekten und Pilze, aber auch die Folgen abiotischer Schadensursachen, wie Sturm, Trockenheit und weitere chemische oder physikalische Faktoren im Blick. Ziel der Untersuchungen der Abteilung ist es, Krankheiten und deren Verläufe möglichst genau vorherzusagen (Schädlingsüberwachung und Prognose), sowie zur Verhütung von Schäden fundierte Empfehlungen für deren Prävention oder umweltschonende Abwendung zu geben (Waldgesundheitliche Beratung).

Schnelleinstieg zu unseren Arbeitsbereichen:

Aktuelles aus der Abteilung

Borkenkäfer-Newsletter SüdWest vom 04.07.2024

Beruhigt das regnerische Frühjahr die Befallsdynamik?

Nach einem Frühstart Anfang April hat die kühl-feuchte Witterung der Folgewochen für eine Verzögerung der Schwärm- und Befallsaktivität gesorgt. Dass die Borkenkäferdichte aber nach wie vor hoch ist, zeigten die massiven Fangzahlen im Juni. Bis in mittlere Höhenlagen kommt es derzeit zum Ausflug der ersten Käfergeneration.

EPS-Newsletter (Nr. 6 vom 01.07.2024)

Die Raupen haben sich verpuppt – Zeitpunkt für mechanische Regulierung

Auf den Kontrollflächen der FVA Baden-Württemberg haben die Raupen des Eichenprozessionsspinners (EPS) das letzte Larvenstadium vollendet und sich in dicht aneinander gedrängten Kokons verpuppt. Diese Puppen finden sich vorwiegend in Gespinsten, die sich am Stamm, an der Unterseite von Ästen sowie Astgabeln befinden.

Borkenkäfersimulation: Optimiertes Modell ermöglicht erstmals flächendeckende Vorhersagen

Wie schnell entwickeln sich Borkenkäfer? Wann schwärmen sie im Frühjahr aus? Setzt sich der Befall im Herbst fort? Ein Modell der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) simuliert die Entwicklung des Forstschädlings.

Die FVA auf der KWF-Tagung in Schwarzenborn

Vom 19. bis 22. Juni 2024 findet in den Wäldern rund um die hessischen Städte Schwarzenborn und Neukirchen die 18. KWF-Tagung statt. Mit dabei ist die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA).

Neue Episode des FVA-Podcasts: Hat der Zukunftsbaum eine Zukunft? Ein Blick auf die Esche

Das Eschentriebsterben ist in aller Munde – seitdem der Pilz in Baden-Württemberg 2006 Einzug gehalten hat, kam es zu massiven Ausfällen der Baumart. Woher kommt die Krankheit? Wie geht es der Esche jetzt? Und wie können Forstbetriebe mit befallenen Bäumen in ihrem Bestand umgehen? FVA-Direktor Prof. Dr. Ulrich Schraml spricht mit Feray Steinhart und Dr. Jörg Grüner aus der Abteilung Waldschutz über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Esche.

Mut zur Esche

Handlungsempfehlung zum Erhalt der Laubbaumart

Seit der Jahrtausendwende breitet sich in Europa das Eschentriebsterben aus – eine schwere Baumkrankheit mit weitreichenden ökologischen und wirtschaftlichen Folgen. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftsorganisationen suchte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) intensiv nach Gegenmaßnahmen. Der Forschungsverbund veröffentlichte eine Handlungsempfehlung und rät: "Mut zur Esche!"