Projekt "Wasserspeicher Wald: Potentiale für den dezentralen Wasserrückhalt"

Hintergrund und Problemstellung

Das forstliche Wegenetz und insbesondere befestigte Maschinenwege sind eine wichtige Ursache für die Konzentration von Oberflächenabfluss. Wegebegleitgräben führen das abgeleitete Wegewasser sehr schnell unterliegenden Fließgewässern zu, wodurch sie zur Beschleunigung und Erhöhung von Hochwasserspitzen beitragen. Gleichzeitig wird dadurch auch der Anteil des Niederschlags, der in den Waldboden infiltrieren kann, reduziert. Ein dezentraler Rückhalt von Niederschlagswasser bzw. Oberflächenwasser kann dazu beitragen, die Hochwasserentstehung aus Waldgebieten abzumildern und zu verzögern und zugleich die Bodenwasserverfügbarkeit für Waldbestände verbessern.

Der steigende Anteil wassergebundener Wege hat in den letzten Jahren zu einer Erhöhung der Unterhaltungskosten für das forstliche Wegenetz geführt. Ursächlich hierfür ist häufig eine mangelhafte Ableitung des Wegewassers, unter anderem durch eine nicht optimale Platzierung von Dolen. Eine optimierte Ableitung des Wegewassers und eine gezielte Wiederversickerung in geeignete Waldbestände führen somit nicht nur zu den oben beschriebenen Verbesserungen des Gebietswasserhaushalts, sondern haben gleichzeitig auch ökonomische Relevanz, indem Erosionsschäden an Wegekörpern vermieden und Wegeunterhaltungskosten reduziert werden können.

Projektziele und Einbindung in die Waldstrategie Baden-Württemberg

Das Projekt wird seit April 2023 im Rahmen der Waldstrategie Baden-Württemberg gefördert und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Es ist dem Themenfeld 2 „Klimawandel“ verortet und fokussiert in erster Linie auf Ziel 5 der Waldstrategie: „Das aktive Waldmanagement sichert alle Waldfunktionen unter den Herausforderungen des Klimawandels.“ Nachgeordnet liefert die Maßnahme auch Beiträge zu Ziel 13: „Der Wald in Baden-Württemberg gewährleistet einen dauerhaften Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Wasser-, Luft- und Bodenschutz.“

Die wichtigsten Teilziele des Projekts sind:

- Identifikation von Hotspots der Abflusskonzentration in Waldgebieten

- Analyse der Oberflächentopographie und des Wegenetzes im Hinblick auf eine Zwischenspeicherung und Versickerung von Oberflächenwasser im Wald

- Wirkungsbewertung dezentraler Rückhalte- und Versickerungsmaßnahmen für die Abmilderung von Hochwasser und sommerlicher Bodentrockenheit

Mit Hilfe dieser Analysen ist eine Optimierung der Wasserführung und Wegeentwässerung möglich, die synergetisch drei aktuelle Herausforderungen angeht: 1. Reduktion der Hochwasser- und Erosionsgefahr, 2. Verbesserung der Bodenfeuchte in Waldbeständen, 3. Reduktion von Wegeunterhaltungskosten. Das Projekt wird ganz konkrete Produkte bereitstellen, welche als Grundlage und Hilfestellung für die Umsetzung dezentraler Retentionsmaßnahmen in Wäldern dienen sollen:

- Handlungsleitfaden zum Wasserrückhalt im Wald inkl. eines Katalogs geeigneter Maßnahmen

- Detaillierte Karten zur Abflusskonzentration und zu kritischen Querungen von Infrastruktur in den Modellregionen als Arbeitsgrundlage für die Waldbewirtschaftenden zur Optimierung der Wasserführung

- Detaillierte Karten zur sinnvollen Lokalisierung von Rückhalte-/Versickerungsmaßnahmen als Planungsgrundlage für die Umsetzung von Maßnahmen in den Untersuchungsgebieten

- Anschauungsobjekte (Best-Practice-Beispiele) geeigneter Rückhaltemaßnamen für den Wissenstransfer

ARBEITSPROGRAMM

Die Maßnahme hat Pilotcharakter und soll zunächst in mehreren Modellregionen Methoden (1) für die Identifikation von Hotspots der Abflusskonzentration, (2) für die Optimierung der Wegeentwässerung und (3) für die Wiederversickerung von Wegewasser zur Verbesserung der Bodenfeuchte erarbeiten. Im Rahmen der Maßnahme werden für alle drei Punkte Handlungsempfehlungen für die Umsetzung in der Fläche erarbeitet. Die Maßnahme gliedert sich in folgende Arbeitspakete (AP):

- AP 1: GIS-gestützte Identifikation von Hotspots der Abflusskonzentration

- AP 2: Bewertung der hydraulischen Wirksamkeit von dezentralen Rückhaltemaßnahmen

- AP 3: Wirkungsmonitoring

- AP 4: Partizipation und Wissenstransfer

Modellregionen

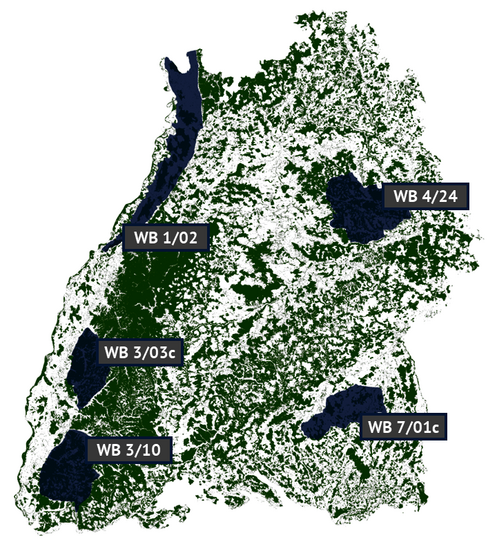

Die Projektarbeit wird auf fünf Modellregionen fokussiert, welche die naturräumliche Vielfalt Baden-Württembergs, insbesondere im Hinblick auf Klima und Geologie/Böden, abdecken sollen. Hierfür werden folgende regionalzonale Einheiten der Standortskartierung verwendet (Abb. 1):

- Vorbergzone des Schwarzwalds (WB 3/03c)

- Westlicher Südschwarzwald (WB 3/10)

- Hardtwaldungen (WB 1/02)

- Nördliches Oberschwaben (WB 7/01c)

- Innerer Schwäbisch-Fränkischer Wald (WB 4/24)

In den Modellregionen 1 und 2 liegen aus wissenschaftlichen Projekten und/oder praktischen Umsetzungen erste Erfahrungen mit dezentralen Maßnahmen zum Wasserrückhalt vor. Aufbauend auf den Vorarbeiten wird in diesen Modellregionen jeweils ein mehrere Quadratkilometer großes Untersuchungsgebiet festgelegt, in welchem umfangreichere Modellierungsarbeiten stattfinden sollen (Modellregion 1: Gemeinden Herbolzheim, Kenzingen; Modellregion 2: Gemeinde Münstertal). Für die Modellregionen 3 bis 5 werden die Untersuchungsgebiete unmittelbar nach Beginn des Projekts in Rücksprache mit den Praxispartnern festgelegt.

AP 1: GIS-gestützte Identifikation von Hotspots der Abflusskonzentration

Für die Modellregionen sollen mit Hilfe von Analysen der Oberflächentopographie Hotspots der Abflusskonzentration identifiziert und in Karten visualisiert werden. Diese Analysen bilden die Basis für die Lokalisierung von

- kritischen Bereichen für die schadfreie Ableitung von Oberflächenwasser (z.B. Wegedurchlässe und Wegebegleitgräben),

- geeigneten Arealen für den Wasserrückhalt und die Versickerung.

Hierfür werden mittels räumlich hochauflösender Digitaler Geländemodelle für komplette Wassereinzugsgebiete die oberirdischen Fließpfade und die Abflusskonzentration modelliert. Darauf aufbauend werden die Karten der Abflusskonzentration mit potentiell stauenden bzw. wasserableitenden Strukturen (Wege, eingetiefte Rückegassen u.ä.) verschnitten und geeignete Geländesituationen für einen temporären Wassereinstau ermittelt. Die weitgehend automatisierten Routinen sollen auch für große Gebiete die Identifikation von kritischen Bereichen im Hinblick auf die Oberflächenwasserableitung sowie geeigneten Bereichen für den Einstau und die Versickerung ermöglichen.

AP 2: Bewertung der hydraulischen Wirksamkeit von dezentralen Rückhaltemaßnahmen

In jeder Modellregion werden in kleineren Untersuchungsgebieten intensive Modellierungen zur Abflussbildung und Abflusskonzentration durchgeführt. Mit Hilfe von räumlich und zeitlich hochauflösenden Niederschlags-Abfluss-Modellierungen mit dem Modell RoGer (Steinbrich et al. 2016) wird das Potential der in AP 1 identifizierten Areale für die Versickerung und den Wasserrückhalt im Hinblick auf die Reduktion und Verlangsamung von Abflussspitzen sowie die Verbesserung der Bodenfeuchte quantifiziert. Hierfür werden an das jeweilige Untersuchungsgebiet angepasste Varianten dezentraler Rückhaltemaßnahmen modelliert und der Effekt auf die Abflussbildung (Oberflächenabfluss/Hochwasser, Versickerung/Grundwasserneubildung) untersucht. Unter anderem sollen verschiedene bauliche Lösungen zur Wegewasserableitung (inkl. Wegebegrünung und -rückbau) im Hinblick auf deren hydraulische Wirksamkeit (Verringerung von Oberflächenabfluss auf den Wegekörpern, Erhöhung der Infiltration in den Waldbestand) verglichen werden. Die Modellierungen werden dabei für unterschiedlich intensive Niederschläge durchgeführt, um den Effekt der Maßnahmen differenziert für leichte Landregen bis schwere Starkregen bewerten zu können. Hierfür werden neben der kleinsträumigen Topographie auch die lokalen Bodeneigenschaften (Wasserinfiltrations- und -speicherkapazität) sowie die vorhandenen Waldbestände berücksichtigt. Für einige Untersuchungsgebiete sollen mittels Drohnenbefliegung hochauflösende LiDAR-Daten erhoben werden, die es ermöglichen, auch in überschirmten Gebieten den Effekt sehr kleinteiliger Linienstrukturen (Wege, Entwässerungsgräben, Rückegassen) auf den Abfluss zu identifizieren. Die Modellierungen mit RoGer sollen für Testgebiete in verschiedenen räumlichen Auflösungen durchgeführt werden, um Mindestanforderungen für zukünftige Modellierungen im Rahmen landesweiter Maßnahmenplanungen ableiten zu können.

AP 3: Wirkungsmonitoring

Die Wirkung dezentraler Rückhaltemaßnahmen auf den lokalen Bodenwasserhaushalt wird exemplarisch an mehreren Graben- und Muldensystemen zur Versickerung von Wegewasser beobachtet. Hierfür wird in bereits bestehenden Systemen im Bleichtal (WG 3/03c) der Bodenwasserhaushalt untersucht, um die zu erzielende Langezeitwirkung bewerten zu können. An den Rückhaltesystemen wird die Bodenfeuchte kontinuierlich mit Hilfe automatischer Messtechnik im näheren und weiteren Umfeld der Rückhaltesysteme sowie auf benachbarten Kontrollflächen kontinuierlich gemessen. Die Daten dienen zum Einen zur Beurteilung, bis in welche Entfernung Versickerungssysteme in den angrenzenden Waldbestand hineinwirken können. Zum Anderen dienen die erhobenen Daten der Überprüfung der Modellierungen in AP 2.

AP 4: Partizipation und Wissenstransfer

In die Projektarbeiten sollen die UFBn sowie ForstBW-Betriebsteile in den Modellregionen als Praxispartner eng eingebunden werden. In einem ersten Schritt sollen mithilfe einer schriftlichen Umfrage unter den Praxispartnern deren praktische Erfahrungen bei der Schaffung bzw. Optimierung von Retentionsräumen und anderen Möglichkeiten zur Reduktion von Hochwasserabflüssen und zur Erhöhung der Bodenwasserspeicherung erfasst werden. In Ergänzung sollen in ausgewählten Gebieten Revierleitende zu bereits durchgeführten Maßnahmen interviewt werden, um auch Aspekte der Umsetzbarkeit (z.B. Bauaufwand, Wartungsaufwand) in die Maßnahmenempfehlungen aufnehmen zu können. Umfragen und Interviews werden ergänzt durch eine systematische Literaturrecherche zu Möglichkeiten der Wasserretention im Wald. Im Ergebnis wird ein Handlungsleitfaden zum Wasserrückhalt im Wald entstehen, der als zentrale Orientierungshilfe für Waldbewirtschaftende dienen soll, um Maßnahmen zum Wasserrückhalt in ihren Waldgebieten planen und umsetzen zu können. Der Handlungsleitfaden soll geeignete Maßnahmen katalogisieren und beispielhafte Umsetzungen vorstellen. Dabei sollen neben der gewünschten Wirkung (Hochwasser-, Erosionsschutz, Bodenfeuchteerhöhung) auch positive sekundäre Wirkungen (z.B. auf Feuchthabitate), negative Wirkungen, praktische Aspekte für Bau und Wartung sowie die Kosten beleuchtet werden.

Während der gesamten Projektlaufzeit sind regionale Runde Tische geplant, an denen die Projektarbeiten den Waldbesitzenden und -bewirtschaftenden sowie weiteren Interessensgruppen (insbesondere Wasserwirtschaft, Naturparke) vorgestellt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die erarbeiteten Möglichkeiten zum dezentralen Wasserrückhalt im Hinblick auf ihre praktische Umsetzung eng mit den lokal zuständigen Waldbewirtschaftenden abgestimmt werden und Argumente für und wider die vorgeschlagenen Maßnahmen auch anderer Interessensgruppen bei der Erstellung des Handlungsleitfadens berücksichtigt werden. Bei Vor-Ort-Terminen sollen ausgewählte Maßnahmen im Hinblick auf Vor- und Nachteile mit allen Projektbeteiligten diskutiert werden.

AKTUELLES

FVA BW/J.Schmid

FVA BW/J.Schmid- 22.-23.10.2024: "Wasserrückhalt im Wald – Potenziale erkennen und Verbesserungsmaßnahmen umsetzen" gibt es diesen Herbst als forstfachliche Fortbildung von ForstBW. Das aktuelle Heft inkl. Hinweisen zur Anmeldung finden Sie hier

- 29.07.2024: Analyse von Online-Ergebnissen zum Thema "Erwartungen und Erfahrungen von Waldbewirtschaftenden zum dezentralen Wasserrückhalt im Wald": Daniel Steinbrecher aus der Hochschule Rottenburg verteidigt seine Bachelorarbeit. Seien Sie um 14 Uhr digital mit dabei!

- Diesen Herbst erscheint eine Kompaktinformation mit den wichtigsten Planungsempfehlungen und Richtlinien zum dezentralen Wasserrückhalt im Wald. Das Heft entsteht in Kooperation mit dem Wasserwirtschaftsverband Baden-Württemberg e.V., dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und weiteren Akteurinnen und Akteuren. Nähere Infos werden hier veröffentlicht.

PROJEKTBETEILIGTE

- FVA, Abt. Boden und Umwelt, Arbeitsbereich „Wald und Wasser“ (Leitung Dr. Heike Puhlmann): Gesamtkoordination und wissenschaftliche Begleitung aller APs

- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur für Hydrologie (Prof. Markus Weiler): Niederschlags-Abfluss-Modellierung (AP 2)

- UFBn und ForstBW-Forstbezirke in den Untersuchungsgebieten (u.a. UFB Emmendingen, UFB Breisgau-Hochschwarzwald, FBEZ Hardtwald): Diskussion der Abflusskarten und vorgeschlagenen Maßnahmen (AP 4)

- Weitere UFBn und ForstBW-Forstbezirke (für den Wissenstransfer)

- Naturparke Schwäbisch-Fränkischer Wald, Schwarzwald Mitte/Nord, Südschwarzwald

- Unternehmen als Auftragnehmende für Teilgewerke in AP 1, 3 und 4

WEITERE INFORMATIONEN

Video zum Vortrag „Schwammwälder“: Potentiale für den dezentralen Wasserrückhalt im Wald im Rahmen der FVA-Kolloqienreihe

Präsentation zum Vortrag "Wasserspeicher Wald: Potentiale für den dezentralen Wasserrückhalt" im Rahmen der Grünen Woche 2024 in Berlin (PDF 5,43MB)

Abschlussarbeiten:

- Schweßinger, S. (2023). Möglichkeiten zum dezentralen Wasserrückhalt im Wald: Erfassung umgesetzter Maßnahmen im Stadtwald Herbolzheim. Bachelorarbeit, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen.

- Fink, H. (2024). Potentiale für den dezentralen Wasserrückhalt im Bleichtal. Masterarbeit, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen.

laufende Abschlussarbeiten (Arbeitstitel):

- Sigg, I. Kartierung der Grabenstrukturen im Höllweiherwald bei Stafflangen und Empfehlungen bezüglich der Grabenverschlüsse. Bachelorarbeit, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg.

- Steinbrecher, D. Erwartungen und Erfahrungen zum dezentralen Wasserrückhalt im Wald – eine Analyse von Umfrageergebnissen aus Baden-Württemberg. Bachelorarbeit, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg.

- Schürmer, T. Evaluierung der Potentiale des dezentralen Wasserrückhalts in bewaldeten Gebieten am Beispiel der Fallregion Eschelsee im schwäbisch-fränkischen Wald unter besonderer Berücksichtigung des Wegebaus und verlandeter Seen. Masterarbeit, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen.

Literatur

- Steinbrich, A., Leistert, H., Weiler, M. (2016). Model-based quantification of runoff generation processes at high spatial and temporal resolution. Environmental Earth Sciences 75(21).

- Puhlmann, H. (2023). Waldböden und ihre Wirkung auf den Wasserhaushalt. Wasserwirtschaft 11, S. 16-19