Bodenbiodiversität und ihre Bedeutung für das Ökosystem

Sarah Bluhm

Sarah Bluhm

Regenwurm und Hornmilbe - Sie spielen eine wichtige Rolle für ihre Umwelt sind aber in der Biodiversitätsforschung bislang unterrepräsentiert: Bodentiere

Böden verbinden zwei wichtige Ökosystemfunktionen miteinander: die Primärproduktion von organischem Material und dessen Zersetzung – Prozesse, die eng miteinander verknüpft sind, da sie stark von der gegenseitigen Präsenz abhängen.

Pflanzen stellen Bodenorganismen Ressourcen in Form von organischer Substanz zur Verfügung und profitieren im Gegenzug von ihrer Zersetzung und den dadurch freigesetzten Nährstoffen. Aufgrund des geringen Nährstoffgehalts und der hohen Menge an schwer nutzbaren Strukturverbindungen wie Lignin, Cellulose und Hemicellulose ist der Abbau von organischem Material eine anspruchsvolle Aufgabe, die von einer funktionell vielfältigen Gemeinschaft von Bodenorganismen bewältigt wird.

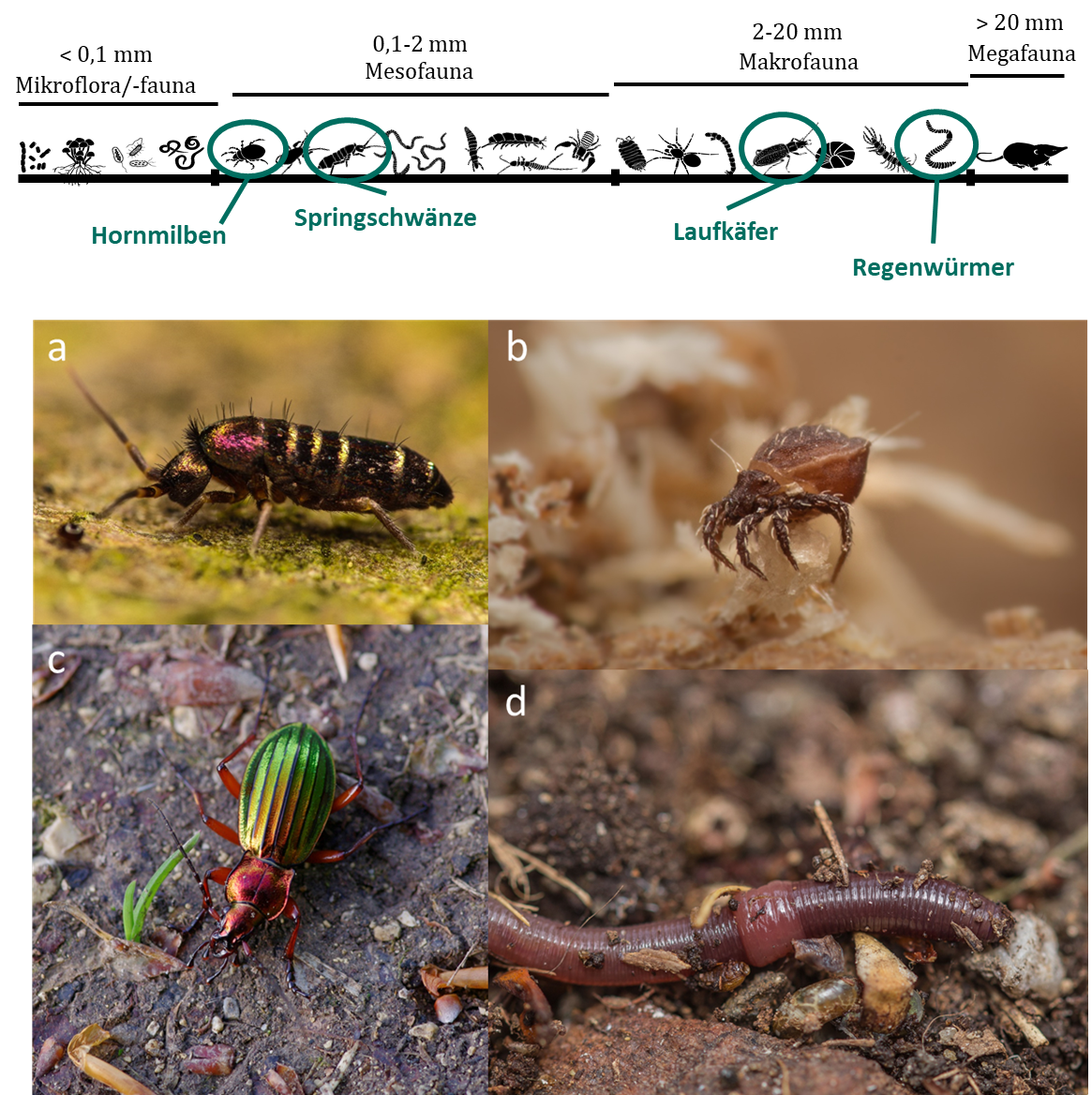

Entsprechend ihrer Körpergröße, die die Mobilität durch die poröse Bodenumgebung beeinflusst, werden Bodenorganismen in Mikroflora und

- Mikro- (<0,1 mm; Fadenwürmer, eukaryotische Einzeller),

- Meso- (0,1-2 mm; Milben, Springschwänze, Beintaster, Doppelschwänze, Wenigfüßer u.a.)

- und Makrofauna (>2 mm; die meisten Insekten, Schnecken, Regenwürmer, Tausendfüßer, Asseln u.a.)

eingeteilt. Zusammen wird die biologische Einheit, die den Boden bewohnt, als Edaphon bezeichnet. Die Mikroflora, bestehend aus Bakterien und Pilzen, ist maßgeblich an Zersetzungs- und Mineralisierungsprozessen beteiligt, da sie über ein breites Repertoire an Enzymen verfügt, die praktisch alle organischen Substanzen abbauen können. Mikroorganismen scheiden die von ihnen produzierten Enzyme in das Bodenmilieu aus, wodurch der Detritus für Zersetzer der Mikro-, Meso- und Makrofauna vorverdaut wird. Darüber hinaus dient die Mikroflora aufgrund ihres hohen Nährstoffgehaltes als Nahrungsressource für viele Bodenorganismen, Sie wird aktiv von der Mikro- und Mesofauna erbeutet oder passiv von den Zersetzern der Makrofauna aufgenommen, wenn Streumaterial verzehrt wird.

Obwohl Bodentiere einen Teil der Mikroflora fressen, tragen sie passiv zu ihrer Verbreitung bei, wenn unverdaute Bakterien und Pilzsporen wieder ausgeschieden werden. Zudem erhöht die Zerkleinerung und Umwandlung von Detritus durch Bodentiere die Kontaktoberfläche der Mikroorganismen und führt zu einer beschleunigten Zersetzung. Grabaktivitäten sogenannter Ökosystemingenieure, insbesondere von Regenwürmern, haben großen Einfluss auf die Bodenstruktur und -funktion, indem sie die Bodenbelüftung und -feuchte erhöhen und organische Substanz in tiefere Bodenhorizonte verteilen.

Trotz der unbestrittenen Bedeutung für ihre Umwelt wurden Bodentiere in der Biodiversitätsforschung bislang weitgehend vernachlässigt. Das mag zum einen daran liegen, dass ein Großteil der bodenlebenden Organismen eher klein und unscheinbar ist und zum anderen, dass sie einen Lebensraum haben, der für direkte Beobachtungen größtenteils unzugänglich ist. In letzter Zeit wurde jedoch die funktionelle Bedeutung der Bodenorganismen zunehmend anerkannt, sodass die Bodenbiodiversität und ihre Interaktionen zur oberirdischen Welt sowohl in der Forschung als auch in der Politik vermehrt in den Fokus gerückt sind.

Projektbeschreibung: "Biodiversität von Waldböden: Bodenfauna"

Während die abiotischen Veränderungen im Wald und speziell im Boden durch flächendeckende Monitoringprogramme, wie die Bodenzustandserhebung (BZE) oder das Intensive Forstliche Umweltmonitoring (ICP-Forests Level II), bereits seit längerer Zeit beobachtet werden, fehlen vergleichbare Daten zur Einschätzung der Entwicklung von Bodentiergemeinschaften. Dies wurde auch vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) erkannt, welches imSonderprogramm zur Stärkung der Biologischen Vielfalt vom November 2017 mit der Finanzierung des Projektes "Biodiversität von Waldböden: Bodenfauna" (P01588) die Grundlage zur umfassenden landesweiten Erfassung und langfristigen Beobachtung der Waldbodenfauna in Baden-Württemberg legte. Als eines der im Rahmen des Sonderprogramms geförderten Monitoringvorhaben, sollen mit dem Waldbodenfaunamonitoring nicht nur landesweite Einblicke in das Bodenleben ermöglicht, sondern auch Bezüge zu forstlichen Bewirtschaftungsmethoden, zu naturräumlichen Gegebenheiten und zu der im Klimawandel erwarteten Dynamik hergestellt werden. Dieses Projekt sollte die Grundlage für ein langfristig angelegtes Monitoring der Bodenfauna in Baden-Württemberg schaffen und so eine Lücke in der Bestimmung und Zustandsbewertung der Biodiversität eines wichtigen, aber bisher vernachlässigten Lebensraumes schließen.

Untersuchungsflächen

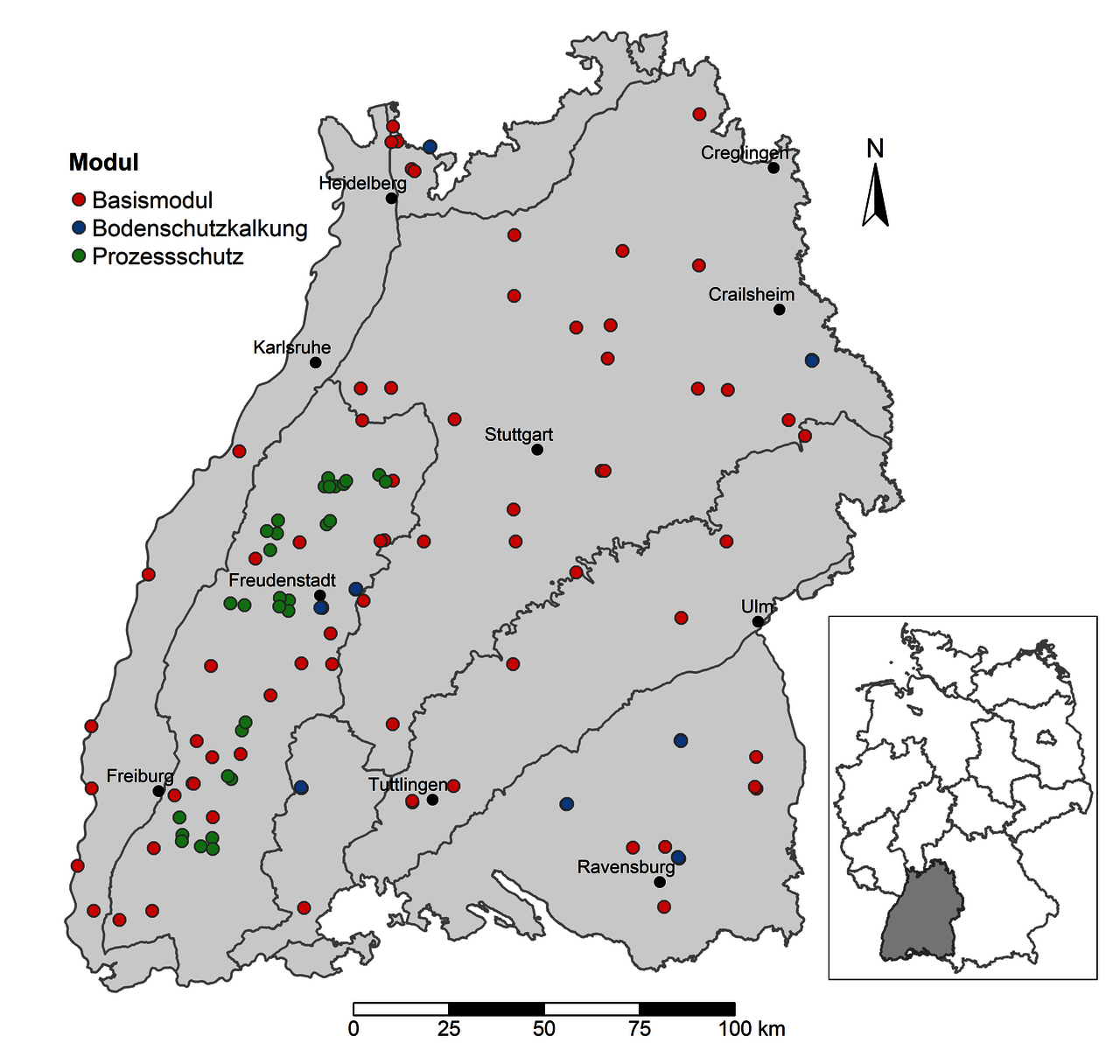

In der Pilotphase (2018-2021) wurden Untersuchungen an insgesamt 129 über ganz Baden-Württemberg verteilten Waldstandorten durchgeführt. Die Untersuchungsflächen wurden an bereits bestehende Monitoringnetze (u.a. BZE, ICP-Forests Level II) angeschlossen und profitierten von dort bereits erhobenen Umweltdaten. Neben dem Einfluss natürlicher Umweltgradienten (Basismodul) wurde auf geeigneten Versuchsflächen zusätzlich die Auswirkung von Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die Bodenfauna untersucht (Modul Bodenschutzkalkung, Modul Prozessschutz). Auf jeder Untersuchungsfläche erfolgte eine standardisierte Probenahme entlang von Transekten innerhalb eines 40 m großen Probenahmekreises.

FVA BW/Christian Bluhm

FVA BW/Christian BluhmGeografische Lage der Untersuchungsflächen der Pilotphase.

Abweichend von der Pilotphase werden als nächstes die folgenden Erhebungen des Bodenfaunamonitorings ab Frühjahr 2024 durchgeführt zusammen mit dem Insekten- und Fledermausmonitoring sowie dem Monitoring von Biodiversität. Das geschieht mit Tools aus der Fernerkundung auf den Bundesweit repräsentativen Stichprobenflächen (SPF) und weiteren ausgewählten Sonderstandorten durchgeführt (siehe Ausblick).

Untersuchte Tiergruppen

Für die Pilotphase des Monitorings wurde der Fokus auf vier häufige und typische Tiergruppen des Bodens gelegt: Regenwürmer, Laufkäfer sowie Springschwänze und Hornmilben. Die gewählten Gruppen decken einen Körpergrößengradienten ab und beinhalten sowohl Primär- und Sekundärzersetzer als auch Prädatoren. Zudem weisen die Gruppen eine unterschiedliche vertikale Verteilung im Boden auf.

Alle vier Fokusgruppen spielen im Lebensraum Boden wegen ihre Funktionen eine wichtige Rolle in Waldökosystemen. Sie eignen sich überdies aufgrund ihrer oft spezifischen Ansprüche hervorragend als Bioindikatoren und erlauben somit Rückschlüsse auf Umweltzustände oder die Natürlichkeit des Untersuchungsgebietes. Zudem liegen für alle vier Gruppen standardisierte Protokolle zum Fang bzw. zur Austreibung aus Bodenproben vor, wodurch der Vergleich der Aufnahmen aus unterschiedlichen Jahren und Standorten gewährleistet bleibt.

FVA BW/Christian Bluhm

FVA BW/Christian Bluhm Klassifizierung der Bodenorganismen nach ihrem Körperdurchmesser (nach Swift et al. 1979) und Beispiele der im Projekt untersuchten Fokustiergruppen: (a) Springschwänze (Tomocerus vulgaris), (b) Hornmilben (Nothrus palustris), (c) Laufkäfer (Carabus auronitens) und (d) Regenwürmer (Lumbricus rubellus). Tiersilhouetten: Svenja Meyer; Fotos: Sarah Bluhm (a, b) und Christian Bluhm (c, d).

In den meisten Böden weisen Regenwürmer (Lumbricidae) die größte Biomasse aller Bodentiere auf und haben durch ihre Größe (bis über 50 cm bei Lumbricus badensis) und hohe Aktivität einen großen Einfluss auf den Abbau der organischen Substanz und den Aufbau des Bodengefüges. So prägen Regenwürmer durch ihre ein- bzw. durchmischende Tätigkeit wesentlich das Humusprofil von Waldböden. Vorzugweise besiedeln die meisten Regenwurmarten Standorte mit leicht sauren bis leicht alkalischen Böden. Aufgrund ihrer großen ökologischen Bedeutung und ihrer im Vergleich zu anderen Bodentieren relativ leichten Erfass- und Bestimmbarkeit eignen sich Regenwürmer besonders gut als Bioindikatoren.

Die beiden untersuchten Gruppen der Mesofauna, Hornmilben (Oribatida) und Springschwänze (Collembola), sind vorwiegend Sekundärzersetzer der oberen humusreichen Zentimeter des Bodens und sehr arten- und individuenreich. Durch die Zerkleinerung von Blattstreu erhöhen sie die Oberfläche für die mikrobielle Besiedlung und beschleunigen somit maßgeblich den Zersetzungsvorgang. Mit ihrem selektiven Fraß regulieren sie zudem die Mikroorganismengemeinschaft und tragen durch die Verschleppung mikrobieller Sporen zu deren Verbreitung bei. Räuberischen Arten der Makro- und Mesofauna dienen sie oftmals als Nahrungsgrundlage.

Laufkäfer (Carabidae) bilden eine der artenreichsten Gruppen innerhalb der Käfer. Ein Großteil der Laufkäferarten ernährt sich räuberisch jagt vorwiegend auf der Bodenoberfläche oder in den oberen Bodenschichten und fungiert als Bindeglied zwischen ober- und unterirdischem Lebensraum. Während sich viele Arten generalistisch ernähren, gibt es jedoch auch einige Arten, die sich auf bestimmte Beutetiere, wie Springschwänze oder Schnecken spezialisiert haben. Je nach Entwicklungsstadium können sich allerdings sowohl Beutespektrum als auch Aktivitätsmuster innerhalb einer Art unterscheiden. Laufkäferzönosen reagieren oftmals empfindlich auf Standortveränderung und können daher als Bioindikatoren unter anderem für anthropogene Belastungen herangezogen werden.

In geringerem Umfang und geringerer taxonomischer Auflösung wurden zudem neben den Laufkäfern weitere bodenlebende Makroarthropoden aufgenommen, um ein möglichst vollständiges Bild der Bodenfauna zu erhalten. Zu den häufigen Vertretern der Bodenmakrofauna im Wald zählen die zumeist oberflächennah aktiven Räuber wie Kurzflügelkäfer (Staphylinidae), Spinnen (Araneae) und Hundertfüßer (Chilopoda) sowie die sich von der Streu ernährenden Doppelfüßer (Diplopoda) und Asseln (Isopoda). Auch Larven verschiedener Insektengruppen (v.a. Käfer und Zweiflügler) sind äußerst zahlreich in Waldböden anzutreffen.

Erfassungsmethoden

Die untersuchten Bodentiergruppen unterscheiden sich in ihrer Mobilität und vertikalen Verteilung im Bodenprofil, weshalb sie durch Methoden unterschiedlicher Flächen- und Tiefenwirksamkeit erfasst werden müssen. Um eine möglichst quantitative Aussage über das Vorkommen einzelner Bodentiergruppen machen zu können, wurden etablierte, der jeweiligen Zielgruppe angepasste, Beprobungs- bzw. Extraktionsmethoden angewandt.

Individuen aller Fokustiergruppen (Regenwürmer, Laufkäfer, Springschwänze und Hornmilben) wurden anschließend, soweit möglich, auf Artniveau bestimmt. An Regenwürmern und Laufkäfern wurde zusätzlich die Individualbiomasse bzw. Gemeinschaftsbiomasse (pro Falle und Leerungstermin) ermittelt.

Regenwürmer

Für die Erfassung der Regenwürmer wurde eine Kombination aus Elektrofang (Oktettmethode nach Thielemann, 1986) auf 0,125 m² und einer anschließenden Handauslese bis in 20 cm Tiefe auf einer Teilfläche (0,03 m²) im Ring des Elektrofangs angewandt. Pro Untersuchungsfläche wurden sechs Wiederholungen durchgeführt. Nur an wenigen Standorten mit sehr tiefgründigen Böden und Anzeichen des Vorkommens anezischer Arten wurde ergänzend Allylsenföl (Allylisothiocyanat; AITC) eingesetzt um auch tiefgrabende, anezische Arten möglichst vollständig auszutreiben. Dazu wurde die Grube der Handauslese auf 0,125 m² erweitert und 4 Liter einer 0,001 %igen AITC-Lösung ausgebracht. Da die Fangquote abhängig von der Lebensweise der Regenwurmarten ist, stellt eine Kombination dieser Methoden sicher, dass die einzelnen Ökotypen (epigäisch, endogäisch und anezisch) möglichst komplett erfasst werden.

Jonas Flade

Jonas Flade(a) Elektrofang nach Oktettmethode, (b) Aushub für die Handauslese und (c) Morphologische (Lebend)Bestimmung der Regenwürmer im Labor.

Laufkäfer

Die Aufnahme von Laufkäfern erfolgte mit Bodenfallen (Ø Trichter = 15 cm), wobei ein transparentes Kunststoffdach als Regenschutz diente. Pro Untersuchungsfläche wurden im Frühjahr und Herbst jeweils drei Fallen installiert und nach zwei und vier Wochen geleert. Da die meisten Laufkäfer aktiv auf der Bodenoberfläche nach Nahrung suchen, stellen Bodenfallen eine effiziente Methode zum Fang dieser Tiergruppe dar. Im Vergleich zu den anderen Beprobungsmethoden ist diese Fangmethode jedoch als semiquantitativ zu betrachten, da sie von der Laufaktivität und phänologischen Aktivitätsmustern der einzelnen Arten abhängt.

(a) Skizze einer eingebauten Bodenfalle, (b) einzelne Komponenten für den Bau der im Projekt verwendeten Barberfallen und (c) Beispiel einer auf den Untersuchungsflächen installierten Barberfalle. Skizze und Fotos: FVA, Jan-Hendrik Moos.

Springschwänze und Hornmilben

Für die Erfassung von Springschwänzen und Hornmilben wurden pro Untersuchungsfläche vier Bodenkerne mit einem Stechzylinder (Ø 5 cm, Tiefe: Streuschicht + 4 cm) entnommen. Aus diesen wurden die Tiere anschließend im Labor mittels Hitzeextraktion nach einem standardisierten Protokoll extrahiert (MacFadyen-High-Gradient-Extraktor). Dabei wird durch die graduelle Erhöhung der Temperatur und die damit verbundenen Austrocknung eine Wanderungsbewegung der Bodentiere in tiefere Schichten der Bodenprobe veranlasst, bis sie durch eine am Boden des Gefäßes befindliche Gaze über einen Trichter in die mit Konservierungsflüssigkeit gefüllten Auffanggefäße fallen.

FVA BW/Christian Bluhm

FVA BW/Christian Bluhm(a) Entnahme, (b, c) Extraktion der Bodenkerne für die Erfassung der Mesofauna und (d) anschließende mikroskopische Untersuchung der extrahierten Tiere.

Makroarthropoden

Auf einem Teil der Untersuchungsflächen wurden ergänzend zu den Fokustiergruppen jeweils acht Stechzylinderproben (10 cm Durchmesser, 4 cm tief + L-Horizont) für die Erfassung von Makroarthropoden entnommen. Diese wurden im Labor analog zur Methodik der Springschwanz- und Hornmilbenerfassung mittels Hitzeextraktion aus den Bodenkernen ausgetrieben. Die extrahierten Individuen wurden mit Hilfe eines Stereomikroskops in die folgenden Gruppen aufgeteilt und gezählt:

- Spinnen (Araneae)

- Weberknechte (Opiliones)

- Hundertfüßer (Chilopoda): Steinläufer (Lithobiomorpha), Erdläufer (Geophilomorpha), Riesenläufer (Scolopendromorpha)

- Doppelfüßer (Diplopoda): Schnurfüßer (Julida), Bandfüßer (Polydesmida), Saftkugler (Glomerida), Pinselfüßer (Polyxenida)

- Asseln (Isopoda)

- Käfer (Coleoptera): Imagines, Larven

- Zweiflüglerlarven (Diptera)

- Ameisen (Formicidae): Schuppenameisen (Formicinae), Knotenameisen (Myrmicinae)

- Pflanzenläuse (Sterrnorrhyncha)

- Sonstige: Wanzen (Heteroptera), Fransenflügler (Thysanoptera), sonstige Hautflügler (Hymenoptera ohne Formicidae)

Zusätzlich wurden aus diesen Proben Individuen einiger Gruppen der Mesofauna (Zwergfüßer (Symphyla), Wenigfüßer (Pauropoda), Pseudoskorpione (Pseudoscorpiones), Doppelschwänze (Diplura), Beintaster (Protura)) gezählt, die aufgrund zu geringer Dichten in den kleineren Bodenkernen nicht in ausreichendem Maße zur statistischen Auswertung erfasst werden konnten.

Bodenschlüpfende Insekten

In einer separaten Untersuchung wurden bodenschlüpfende Insekten auf verschiedenartigen Schadflächen und ungestörten Vergleichsflächen des Schwarzwaldes erfasst. Hierfür wurden sogenannte Boden-Eklektoren (auch Emergenzfallen genannt) mit einer Grundfläche von ¼ m² genutzt, die von Mitte April bis Mitte Oktober in monatlichen Abständen geleert wurden. Die gefangenen Arthropoden wurden zunächst auf Großgruppenniveau bestimmt.

DNA-(Meta)Barcoding

DNA-Barcoding erlaubt eine exakte Identifikation eines Organismus anhand einer artspezifischen DNA-Sequenzabfolge in sogenannten Barcoding-Genen. Mittels Metabarcoding kann mit diesem Verfahren auch die Vielfalt an Arten in unsortierten Misch- oder Bodenproben bestimmt werden. Aufgrund des kostengünstigen und standardisierten Verfahrens erscheint diese Methode vielversprechend für zukünftige Bodentiermonitorings. Als größte Hürde für einen großflächigen Einsatz haben sich bisher allerdings noch unvollständige DNA-Referenzdatenbanken erwiesen, mit denen die unbekannten Sequenzen verglichen werden, wodurch eine korrekte Identifikation erst möglich ist. Speziell für Bodentiere steckt die Erstellung dieser Datenbanken noch in den Anfängen. In diesem Projekt wurden daher zunächst in Kooperation mit dem Senckenbergmuseum für Naturkunde Görlitz Referenzbarcodes von 61 Hornmilben-und 56 Springschwanzarten (nc 28S D1-2 bzw. nc 28S D3-5) erstellt, die noch nicht oder unzureichend in Datenbanken vorhanden sind, um somit in einem ersten Schritt den Weg für eine zukünftige Nutzung zu ebnen.

Ausblick

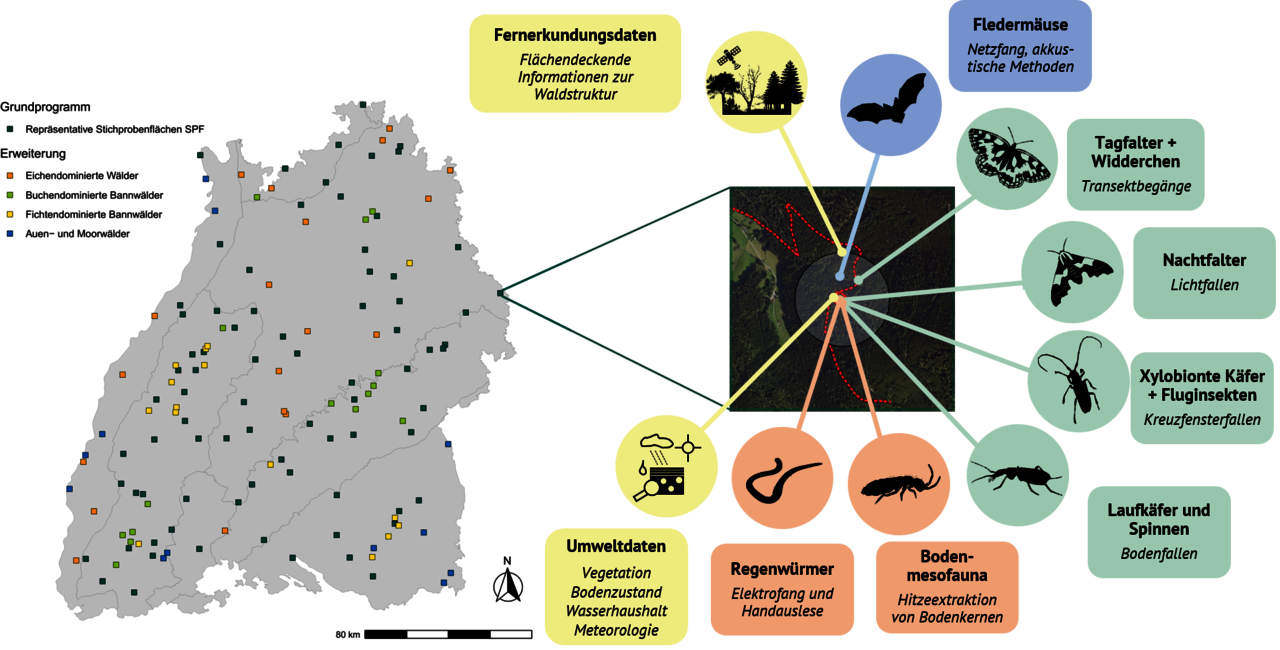

Um einen möglichst ganzheitlichen Blick auf die Biodiversität von Wäldern zu erhalten wurden die FVA-internen Monitoringprojekte seit 2023 konzeptionell zu eine gemeinsamen Waldbiodiversitätsmonitoring zusammengeschlossen.

Hiermit verbunden ist der Wechsel des Bodenfaunamonitorings auf die Flächenkulisse der bundeweit repräsentativen Stichprobenflächen, welche in einem Erweiterungsmodul um Sonderhabitate wie Auenwälder, Moorwälder, trockene und feuchte Eichenwälder sowie Buchen-, Fichten und Eichenbannwälder ergänzt wurde. Mit einem räumlich und zeitlich abgestimmten Untersuchungsdesign wird damit die Grundlage für synergistische Auswertungsmöglichkeiten geschaffen. Erste Bodenfaunaerfassungen auf dem gemeinsamen Flächennetz starten im Frühjahr 2024.

FVA BW

FVA BWAufbau des landesweiten Waldbiodiversitätsmonitoring der FVA. Erste Untersuchungen starten im Frühjahr 2024.

Kooperationen

- Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, Am Museum 1, D-02826 Görlitz, Dr. Ricarda Lehmitz , Dr. Peter Decker, Dr. Ulrich Burkhardt: Erstellung von DNA-Referenzbarcodes ausgewählter Hornmilben und Springschwanzarten.

- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (ALU), Professur für Bodenökologie, Bertoldstraße 17, D-79098 Freiburg i. Br., Prof. Dr. Friederike Lang, Jonas Flade, Julian Brokötter, Lukas Jetter, Dr. Otto Ehrmann (Büro für Bodenmikromorphologie und Bodenbiologie): Durchführung der Regenwurmprobenahmen und -bestimmung, Unterstützung bei der wissenschaftlichen Auswertung der Regenwurmaufnahmen.

- Abteilung Waldnaturschutz der FVA, Dr. Veronika Braunisch: Bereitstellung von Flächen (Prozessschutzflächen, "Freiflächenkampagne") für das Modul Prozessschutz sowie für die Untersuchung bodenschlüpfender Insekten; gegenseitiger Austausch der auf diesen Flächen erhobenen Daten.

- Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe, Abt. Biowissenschaften, Referat Zoologie, Erbprinzenstr. 13, D-76133 Karlsruhe, Dr. Hubert Höfer: Untersuchung der Bodenfallenbeifänge.

Literatur

Christian Bluhm, Heike Puhlmann, Peter Hartmann (2023): Die Bodenfauna in den Wäldern Baden- Württembergs: vielfältig, bedeutend und gefährdet – Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau – 113: 237 - 259.

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln aus dem Sonderprogramm des Landes Baden-Württemberg zur Stärkung der biologischen Vielfalt.

Eine Maßnahme der Waldstrategie Baden-Württemberg 2050