Regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung

Die Bodenschutzkalkung bewirkt eine Verbesserung des Säurezustandes und des Nährstoffhaushaltes in Böden. Die Lebensbedingungen für die meisten Waldarten werden deutlich verbessert, was zu einer vergrößerten Biodiversität führt. Waldbäume werden vitaler und damit resistenter gegenüber Klima-/Wetterextremen und Schädlingen. Waldböden werden stärker belebt und Wälder können das Wasser wieder besser filtern. Die regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung (aktuelles Kalkungsprogramm der Landesregierung) erfüllt gesetzliche Ziele und Vorgaben zu Schutz und Wiederherstellung von Waldböden (z.B. Landeswaldgesetz § 1, Abs. 1 und § 14, Abs. 1 sowie Bundesbodenschutzgesetz § 2, Abs. 2, 3 und 7).

Die FVA hat einen umfangreichen Bericht über die Bodenschutzkalkung in Baden‑Württemberg erstellt. Zum Bericht:

Regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung in den Wälder Baden-Württembergs

Der Leitfaden, welcher die Belange des Natur-, Arten- und Umweltschutzes behandelt, finden Sie hier:

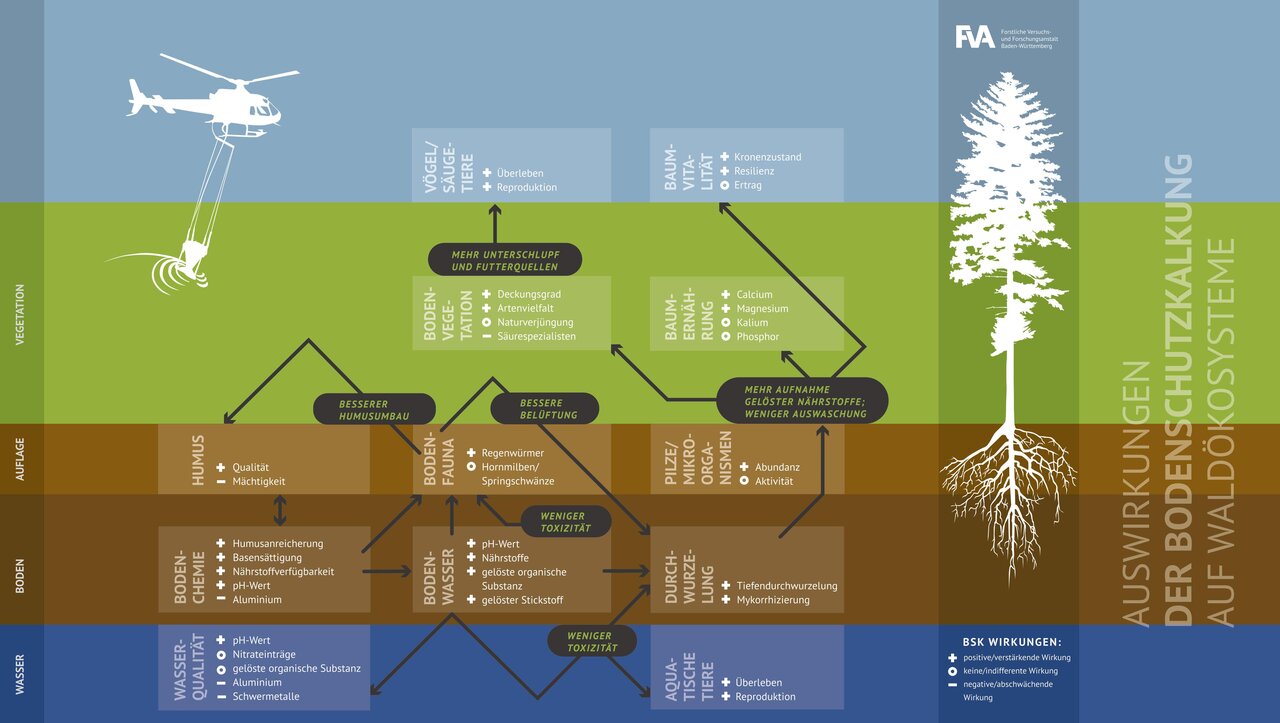

Wirkung der Bodenschutzkalkung

FVA BW/L. Mahlau

FVA BW/L. MahlauWaldbach bei Falkau (Gemeinde Feldberg) im Schwarzwald.

Das Kalkmaterial wird oberflächlich auf den Waldboden ausgebracht und beginnt dort zu wirken. Es löst sich sehr langsam auf und belebt zunächst die Organismen in der Streu – also dem abgestorbenen Laub und den Nadeln – und im oberen Mineralboden. Das erleichtert Pilzen und Bakterien, aber auch Käfern, Regenwürmern und anderen Tieren den Abbau der Streu, was Nährstoffe freisetzt. Diese sowie das Calcium und Magnesium aus dem Kalkmaterial selbst füllen die Reserven des Bodens auf und machen die vorherrschenden Aluminiumionen unschädlich. Außerdem nehmen die Kapazitäten des Bodens zu, neuerliche Säureeinträge auszugleichen. Nach und nach wirkt die Kalkung dann auch in tieferen Bodenbereichen.

Gewässer, in deren Einzugsgebieten gekalkt wurde, weisen höhere pH-Werte und geringere Konzentrationen von schädlichen Verbindungen auf. Das verbessert die Trinkwasserqualität und Lebensraumqualität für viele Fischarten. Potenziell giftige Versauerungsschübe in die Flüsse und Seen werden deutlich seltener.

Die Gesundheit von Bäumen profitiert im Allgemeinen sehr deutlich von den Kalkungen, was an verbesserten Lebensbedingungen der Wurzeln und einer besseren Nährstoffverfügbarkeit liegt. Die positive Wirkung der Kalkung auf den Kronenraumzustand bestätigt auch der Waldzustandsbericht (Meining et al. 2020). Das führt dazu, dass sie weniger anfällig gegenüber Schädlingsbefall und Klimawandelauswirkungen werden.

Bei der Bodenvegetation (Moose, Flechten, Kräuter und Sträucher) macht sich die Kalkung durch eine sehr deutliche Zunahme der Artenvielfalt und der Bodenbedeckung bemerkbar. Das hat einen insgesamt förderlichen Einfluss auf Vögel und Säugetiere, die die Bodenvegetation als Deckung und als Nahrungsquelle nutzen. Die erhöhten Calciumgehalte der Vegetation als Kalkungsfolge fördern die Vermehrung und die Aufzucht dieser Tiere. Sie führen ihrerseits durch die Mitnahme von Samen in Federn, Fell und Kot zur weiteren Verbreitung der Pflanzenarten.

Bei Pilzen, Bakterien und Bodentieren nehmen manche Arten in ihrer Bedeutung ab, während andere dazugewinnen – es findet eine Verschiebung statt. Die in der Folge dominanteren Arten bewirken ihrerseits wieder eine Verbesserung der Nährstoffversorgung und eine bessere Durchlüftung des Bodens, wovon wiederum Wurzeln profitieren.

FVA BW/L. Mahlau

FVA BW/L. MahlauBodenvegetation frisch nach der Bodenschutzkalkung.

Durch Kalkung bedrohte Arten sind vor allem auf natürlich sauren Böden verbreitet, die bei der regenerationsorientierten Bodenschutzkalkung von vornherein als Ausschlussflächen zählen. Vorkommen von seltenen, kalkungssensitiven Arten führen ebenfalls zum Ausschluss einer Fläche. Die strenge Einhaltung von Ausschlussflächen samt Schutzpuffer (100m) soll dafür Sorge tragen, dass keine Verdrängung gefährdeter Arten oder Strukturen stattfindet.

Andrea Kohl

Andrea KohlWirkung der Bodenschutzkalkung auf die verschiedenen Kompartimente von Waldökosystemen.Grafik von Andrea Kohl.

Die Wirkung der Bodenschutzkalkung ist ein insgesamt gut erforschtes Gebiet, welches auch im aktuellen Evaluationsbericht der FVA ausgiebig behandelt wird. Dennoch bleiben Facetten, in denen weitere Forschung sinnvoll ist. Daher behandeln aktuelle Untersuchungen dieses Thema auch weiterhin.

Wo und womit wird in Baden-Württemberg gekalkt?

Im vergangenen Jahrzehnt wurde in Baden-Württemberg das Konzept der regenerationsorientierten Bodenschutzkalkung verfolgt. Es geht darum, durch übermäßig starke Versauerung verlorengegangene Bodenfunktion zu regenerieren. Die Bodenschutzkalkung ist somit ein Instrument, um die Wälder auf die Umweltveränderungen im Klimawandel vorzubereiten und die Resilienz zu erhöhen.

Das Kalkungsprogramm ist standortspezifisch

Das Ziel ist standortsangepasst Böden zu regenerieren. Es sollen keine Hochleistungswirtschaftswälder entstehen, sondern Bestände mit natürlicher Basenausstattung und Lebensraumqualitäten.

Nicht alle Flächen, die gemäß der Kriterien einen Kalkungsbedarf aufweisen, werden zwangsläufig gekalkt. Es wird streng auf Natur- und Artenschutz bei den Kalkungsmaßnahmen geachtet. Wenn in einem Gebiet beispielsweise seltene, von Kalkung potentiell beeinträchtige Arten sind oder die Wasserqualität eines Trinkwasserneubildungsgebietes verschlechtert werden könnte, wird unabhängig vom Kalkungsbedarf keine solche Maßnahme durchgeführt. Auch die Entscheidung der Waldbesitzenden werden berücksichtigt.

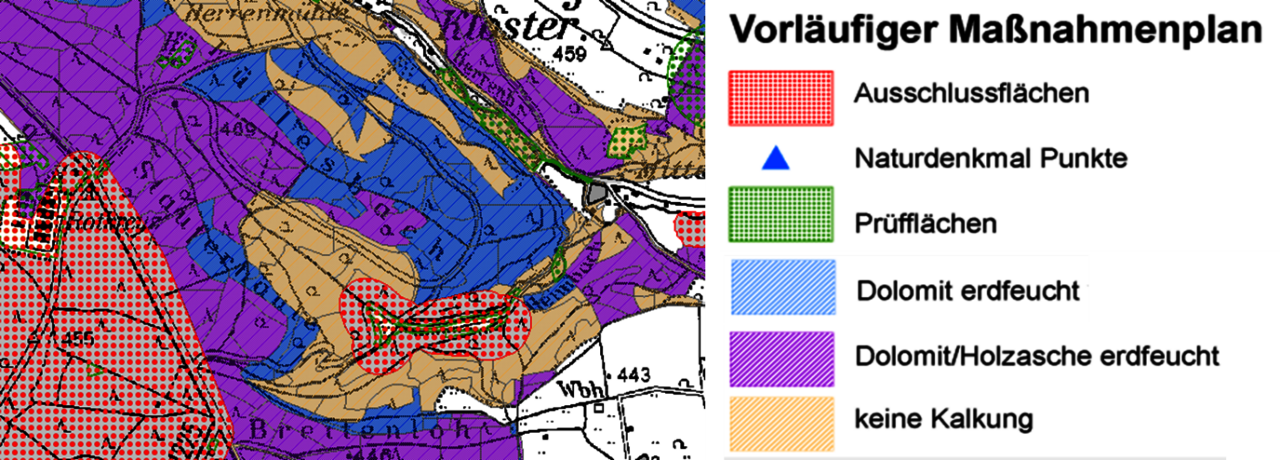

In Baden‑Württemberg werden im Zuge der regenerationsorientierten Bodenschutzkalkung Dolomit (3 t/ha) – also magnesiumhaltiger Kalkstein – oder Dolomit-Holzasche-Gemisch (4 t/ha) ausgebracht. Dabei hat die Holzasche-Beimischung den Vorteil, dass sie nicht nur den Nährstoffkreislauf des Bodens stabilisieren kann, sondern gleichzeitig wertvolle, durch die Versauerung verlorene Nährelemente zurückbringt. Beide Mittel unterliegen den Vorgaben der Düngemittelverordnung und werden streng von der DLG kontrolliert.

Beide Mittel werden ausschließlich im erdfeuchten Zustand (anfeuchtet auf 8 bis 10 Prozent des Gewichts) ausgebracht. So wird eine Staubbildung und eine mögliche schädliche Wirkungen bei Insekten und Amphibien verhindert.

Welches Material wo ausgebracht werden kann, wird bereits bei der Planung festgelegt. Die Basis hierfür liefern Bodenuntersuchungen, welche Auskunft zu den vorhandenen Nährstoffvorräten der Standorte geben.

Wie ist der Ablauf einer Bodenschutzkalkung?

Jeder Kalkungsmaßnahme geht eine aufwendige Planung voraus (ausführlich beschrieben im Evaluationsbericht zur Bodenschutzkalkung). Da das aktuelle Kalkungsprogramm Baden‑Württembergs – die regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung – auf die Wiederherstellung von Beständen mit natürlichen Lebensraumqualitäten abzielt, müssen diese für die jeweiligen Flächen erst ermittelt werden. Dafür werden Flächendaten (z.B. Ausgangsgestein) und Punktbeprobungen (z.B. Versauerungszustand des Bodens) ausgewertet, was als Basis für die Erstellung von Maßnahmenplänen genutzt wird. Diese Karten enthalten auch Angaben bezüglich der Ausbringungsmethode und dem auszubringenden Kalkmittel. Von den Maßnahmenplänen werden Bereiche, die zum Schutz empfindlicher Arten und bestimmter Schutzgebiete (z.B. Naturschutzgebiete) sind, von der Kalkung ausgeschlossen. Das Vorsorgeprinzip gemäß des Leitfadens zur Bodenschutzkalkung sieht hierzu einen Schutzpuffer von i.d.R. 100 m vor.

Die Kalkungsplanungen werden nicht für alle kalkungsbedürftigen Waldflächen gleichzeitig durchgeführt. Abhängig von Kalkungsbedarf und Waldfläche werden Landkreise und Forstbezirke für die Kalkungsplanung priorisiert.

FVA BW

FVA BWBeispiel für die Planungsgrundlagen, wie sie den Planern der konkreten Bodenschutzkalkungen im GIS vorliegen. Dargestellt ist ein fortgeschrittener Planungszustand, d.h. die Bodenproben wurden bereits analysiert und die Potentialflächen in konkrete vorläufige Maßnahmenpläne mit Empfehlungen zu Rezeptur und Ausbringung überführt. Daneben werden die zu berücksichtigen Ausschluss- und Prüfflächen deutlich.

Die operative Umsetzung des Programms erfolgt für den Kommunal- und Privatwald (Zuständigkeit der Landesforstverwaltung BW) auf Ebene der Landkreise durch die Unteren Forstbehörden (UFBs) sowie im Staatswald durch die zuständigen Forstbezirke bei ForstBW. Eine Kalkungsmaßnahme wird innerhalb eines begrenzten Zeitraums (in der Regel drei bis fünf Jahre) geplant und umgesetzt. Die Kalkungsplanung muss mindestens zwei Jahre vor einer Kalkungsmaßnahme beginnen. Die FVA erstellt Kalkungsbedarfskarten (vorläufige Maßnahmenpläne) als Grundlage für eine erste Sondierung der zuständigen Forst-Verwaltungseinheiten. Jährlich werden Ausschluss- und Prüfflächen aktualisiert. Alle diese Karten werden von der FVA bereitgestellt und sind Grundlage für die weitere Planung. Hierzu zählen die Abstimmung mit anderen beteiligten Ämtern (Wasser- und Naturschutz), die Förderung, Ausschreibung und Durchführung der Kalkungsmaßnahmen.

Die Durchführung der Maßnahmen wird an Unternhemen vergeben.

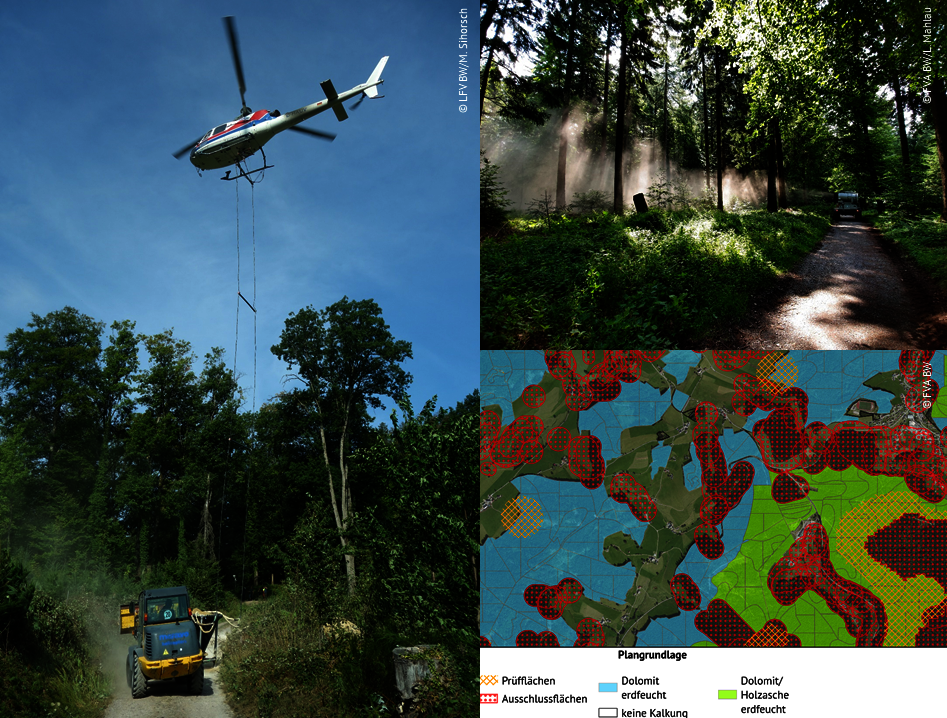

Diese Unternehmen verpflichten sich neben der fachgerechten Ausbringung auch zur Verkehrssicherung. Das Kalkmaterial bringen sie entweder mit einem Gebläsemodul aus, das auf ein Universal-Motorgerät (Unimog) aufgesetzt wurde oder mithilfe eines Helikopters.

FVA BW/L. Mahlau

FVA BW/L. MahlauRegenerationsorientierte Bodenschutzkalkung mit dem Gebläsefahrzeug (Unimog)

Kann ich als Waldbesitzer/-in eine Kalkung in Anspruch nehmen?

Die Waldkalkung ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Landesforstverwaltung (LFV, zuständig für Privat- und Körperschaftswald) und des Staatsforstbetriebs ForstBW (zuständig für Staatswald). Dort wo ein Kalkungsbedarf nachgewiesen ist, wird sie dringend empfohlen.

Besitzer*Innen von kalkungsbedürftigen Flächen im Privat- oder Körperschaftswald dürfen grundsätzlich selbst entscheiden, ob sie diese Möglichkeit wahrnehmen wollen. Gefördert wird im Privatwald unter 30 ha 100% der Nettokosten und im Privatwald über 30 ha und im Körperschaftswald 90% der Nettokosten. Beratung und Planung der Waldkalkung wird von der Landesforstverwaltung kostenfrei für Besitzer*Innen angeboten. Dabei ist das RP-Freiburg für Themen wie Verwaltung und Finanzierung zuständig und die FVA primär für die wissenschaftlichen Grundlagen und die Flächenbewertung. Ansprechpartnerin für die Waldbesitzenden zur Flächenplanung ist die zuständige Untere Forstbehörde im Landkreis.

Ist die Bodenschutzkalkung eine Düngung?

Ziel der Bodenschutzkalkung ist es, durch Menschen verursachte Schäden an Waldböden zu beheben und die Bodenfruchtbarkeit dauerhaft zu erhalten. Die problematischen Einträge, die Waldökosysteme aus ihrer natürlichen Entwicklung gestoßen haben, sind die von Menschen verursachten sauren Ablagerungen, die seit vielen Jahrzehnten die Wälder zunehmend belasten.

Es geht also um Wiederherstellung von verlorengegangenen Bodenfunktionen, nicht um eine ertragssteigernde Verbesserung.

Dürfen auch zertifizierte Wälder gekalkt werden?

Wenn sie dem Konzept der regenerationsorientierten Bodenschutzkalkung folgen, ja. Beispielsweise erlaubt der aktuell gültige FSC-Standard die Bodenschutzkalkung, solange sie "der Erhaltung oder Wiederherstellung der durch Bodenversauerung und Nährstoffverarmung gefährdeten Bodenfunktionen und der natürlichen Bodendiversität sowie zur Stabilisierung der Waldökosysteme" dient (10.6.2). Auch der aktuelle PEFC-Standard nimmt Bodenschutzkalkungen aus dem Verbot von Düngungen explizit aus: "Düngung zur Steigerung des Holzertrages wird unterlassen. Kompensationsmaßnahmen, die der Erhaltung oder der Wiederherstellung der ursprünglichen Standortsgüte dienen, wie Bodenschutzkalkungen, gelten nicht als Düngung im Sinne dieser Regelung." (2.4)

Wichtig für die Erfüllung der Voraussetzungen zur Bodenschutzkalkung in zertifizierten Wäldern ist grundsätzlich, dass ein wissenschaftlich belegter Bedarf besteht und dass keine Ertragssteigerung angestrebt wird.

Gibt es Informationen zur Bodenschutzkalkung auch detaillierter?

Die FVA hat einen umfangreichen Bericht über die Bodenschutzkalkung in Baden‑Württemberg erstellt. Zum Bericht:

Regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung in BW

Der Leitfaden, welcher die Belange des Natur-, Arten- und Umweltschutzes behandelt, finden Sie hier:

Leitfaden zur Bodenschutzkalkung im Wald

Wie die Kalkung unter Aspekten des Klimawandels zu bewerten ist, haben wir in Kooperation mit der NW-FVA und der TU-Berlin im Projekt KalKo untersucht. Eine Pressemitteilung sowie die Ergebnisse finden sie hier.

Wie eine nachhaltigen Nährstoffversorgung und die Gesunderhaltung von Wäldern funktionieren kann, können sie hier nachlesen. Im vom BMEL geförderten Modellvorhaben wurden Praxiskalkungsflächen intensiv untersucht.

weitere Literatur zur Bodenschutzkalkung

Bittersohl, J.; Walther, W. und Meesenburg, H. (2016): Aktuelle Aspekte der Langzeitversauerung von oberirdischen Gewässern und Grundwasser in Deutschland; in Beiträge aus der NW-FVA, 14, Seiten 23-27.

DLG (2020): DLG-Qualitätssiegel für Produkte zur Bodenschutzkalkung im Wald - Prüfrichtlinien, Deutsche Landwirtschafts-Gemeinschaft (DLG), 21 Seiten.

Frank, E. (1927): Über Bodenazidität im Walde, editiert von Freiburger Druck- und Verlags-Gesellschaft H.M. Huth, 155 Seiten.

Hartmann, P.; Buberl, H.; Puhlmann, H.; Schäffer, J.; Trefz-Malcher, G.; Zirlewagen, D. und von Wilpert, K. (2016): Waldböden Südwestdeutschlands - Ergebnisse der Bodenzustandserhebungen im Wald von 1989 - 1992 und 2006 - 2008, editiert von Baden-Württemberg, F. V.-u. F., Verlag Kessel, 328 Seiten.

Jansone, L.; von Wilpert, K. und Hartmann, P. (2020): Natural Recovery and Liming Effects in Acidified Forest Soils in SW-Germany; in Soil Systems, 4, Seiten 1-35.

Janssen, A.; Schäffer, J.; von Wilpert, K. und Reif, A. (2016): Flächenbedeutung der Waldkalkung in Baden-Württemberg; in Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz, 15, Seiten 5-15.

Meining, S.; Puhlmann, H.; Hartmann, P.; Hallas, T.; Hoch, R.; Augustin, N.; Delb, H.; Burger, M.; Grüner, J.; Kautz, M.; Wonsack, D.; Wußler, J. und Adler, P. (2020): Waldzustandsbericht 2020 für Baden-Württemberg, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), 55 Seiten.

Puhlmann, H.; Hartmann, P.; Mahlau, L.; von Wilpert, K.; Huber, A.; Moos, J. H.; Jansone, L. und Drews, L. (2021) Regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung in den Wäldern Baden-Württembergs – Evaluierung der Umsetzung und der Wirksamkeit des Kalkungsprogramms in den Jahren 2010 bis 2019, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Berichte Freiburger Forstliche Forschung, 104, 286 Seiten.

Schäffer, J. (2002): Meliorationswirkung und ökosystemare Risiken von Holzascheausbringung auf Waldböden Südwestdeutschlands, Kapitel 6 in Holzasche-Ausbringung im Wald, ein Kreislaufkonzept, editiert von Vögtle, B.und Schäffer, J., 43, Seiten 39-52.

Schöpp, W.; Posch, M.; Mylona, S. und Johansson, M. (2003) Long-term development of acid deposition (1880? 2030) in sensitive freshwater regions in Europe; Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 7, 4, Seiten 436-446.

Thoms, C.; Buresch, M.; Mindrup, M.; Sennhenn-Reulen, H.; Talkner, U.; Eichhorn, J.; Greve, M.; Hannemann, J.; Hartmann, P.; Haßdenteufel, M.; Jansone, L.; Krüger, C.; Riek, W. und Russ, A. (2018): Abschlussbericht des vom BMEL geförderten Modellvorhabens zur Förderung von "Maßnahmen zur nachhaltigen Nährstoffversorgung und Gesunderhaltung von Wäldern", Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, 182 Seiten.

von Wilpert, K.; Bösch, B.; Bastian, P.; Zirlewagen, D.; Hepperle, F.; Holzmann, S.; Puhlmann, H.; Schäffer, J.; Kändler, G. und Sauter, U. H. (2011b): Technische Rückführung von Nährstoffen in einem Kreislaufkonzept – Regionale Studie für Oberschwaben in Baden-Württemberg; in Gartower Gespräche, 11, Seiten 32-47.

von Wilpert, K.; Hartmann, P.; Puhlmann, H.; Gaertig, T. und Thren, M. (2020a): Bedeutung von Bodenzustand und Bodenschutzkalkung für die Walderneuerung im Klimawandel, Teil 2: Stabilisierungswirkung von Bodenschutzkalkungen im Klimawandel; in AFZ - Der Wald, 11/2020, Seiten 72-75.

von Wilpert, K.; Hartmann, P.; Puhlmann, H.; Gaertig, T. und Thren, M. (2020b): Bedeutung von Bodenzustand und Bodenschutzkalkung für die Walderneuerung im Klimawandel, Teil 3: Bodenschutzkalkung zur Stabilisierung des Waldes; in AFZ - Der Wald, 12/2020, Seiten 25-27.

von Wilpert, K.; Hartmann, P. und Schäffer, J. (2013): Regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), 54, 38 Seiten.

von Wilpert, K.; Schäffer, J.; Holzmann, S.; Meining, S.; Zirlewagen, D. und Augustin, N. (2010) Was Waldzustandserfassung und Forstliche Umweltüberwachung bewirkt haben - Ableitung eines langfristigen Kalkungsprogramms; AFZ-DerWald, 3/2010, Seiten 20-25.