Kalkung für die Waldgesundheit

©FVA

©FVA

Bodenschutzkalkung im Wald (Foto: FVA/Hartmann)

136.000 Hektar Wald in Baden-Württemberg gekalkt – Bedarf noch immer hoch

Seit Beginn des aktuellen Kalkungsprogramms wurden bereits 136.000 ha Waldfläche in Baden-Württemberg erfolgreich gekalkt. Allerdings besteht nach wie vor ein hoher Bedarf. Dieser wird durch aufwendige Arbeiten mit geografischen Informationssystemen und Bodenbeprobungen ermittelt.

Das Kalkungsprogramm berücksichtigt in besonderem Maße den natürlichen Bodenzustand und das Vorkommen von gefährdeten Tieren und Pflanzen. Natürlich saure Böden und Standorte mit geschützten, kalkungssensitiven Arten werden in einem sehr frühen Planungsschritt ausgeschlossen.

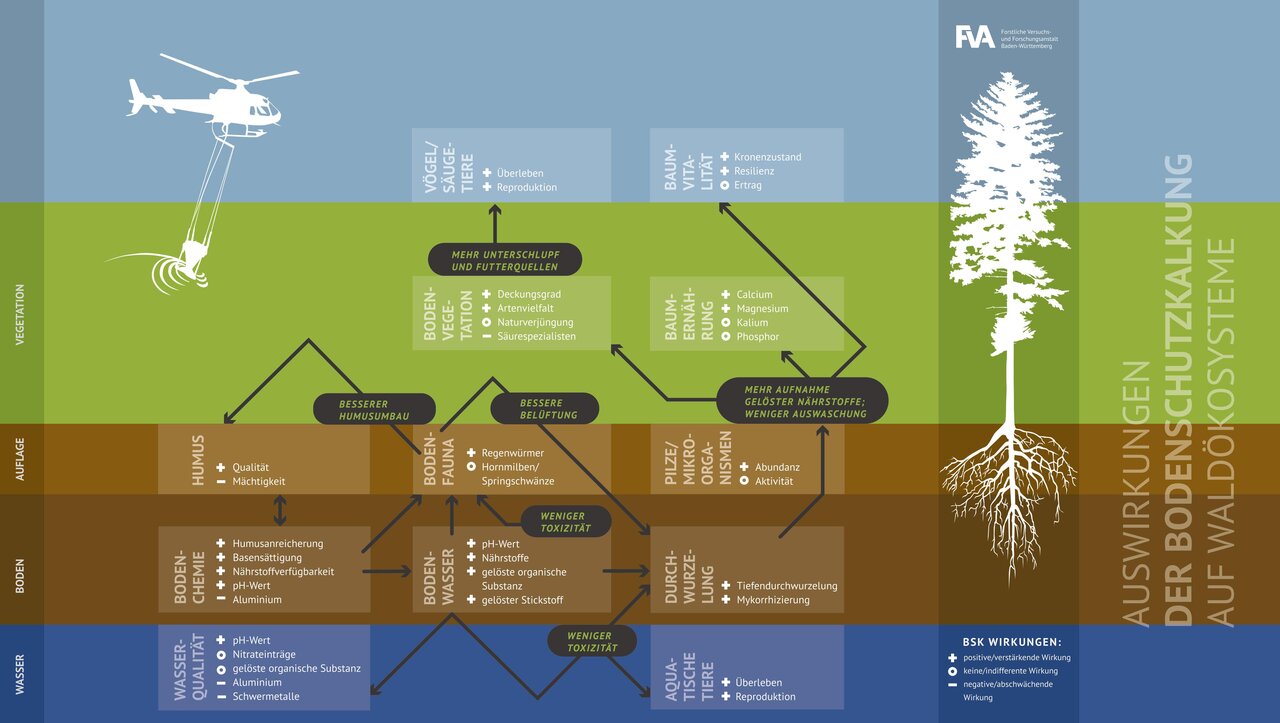

Bodenschutzkalkung für stabile Waldökosysteme

Die Bodenschutzkalkung stellt eine international anerkannte und genutzte Maßnahme zum Erhalt stabiler Waldökosysteme dar. Sie mildert Versauerungen und Nährstoffdefizite im Boden ab oder heben sie auf. Vom Rückgang der Versauerung durch Waldbodenkalkungen profitieren Waldbestände durch ein verbessertes Wurzelwachstum und gesündere Kronenzustände. Außerdem gibt sie Regenwürmern verlorenen Lebensraum zurück. Auch viele Pflanzenarten finden auf gekalkten Flächen geeignete Lebensbedingungen, die ihnen auf unnatürlich sauren Standorten oft nicht gegeben sind. Flächen mit bekannten Vorkommen von kalkungssensitiven, geschützten Arten werden dabei von Kalkungsmaßnahmen ausgeschlossen. Nicht zuletzt profitiert auch der Mensch durch die Stabilisierung der Trinkwasserqualität.

Der Bericht "Regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung in den Wäldern Baden-Württembergs" wertet das Landesprogramm der regenerationsorientierten Bodenschutzkalkung für den Zeitraum 2010 bis 2019 aus. Dabei wird eine Vielzahl von Themengebieten beleuchtet:

- die Geschichte der Waldkalkung in Baden-Württemberg,

- das Verfahren bei Planung und Vollzug von Kalkungsmaßnahmen,

- die Wirkungen der Kalkung auf Waldböden und die Waldökosysteme,

- Probleme im bisherigen Verfahren und Verbesserungsmöglichkeiten.

Nach der ausführlichen Begutachtung von Literaturquellen und den Ergebnissen von Untersuchungen der FVA, empfiehlt die FVA auf Grundlage dieses Berichts ausdrücklich die Fortführung des aktuellen Programms.

Hintergrund

Seit Beginn der Industrialisierung haben die Emissionen von Stickstoff- und Schwefelverbindungen durch menschliches Handeln stark zugenommen. Diese Stoffe können mit Wind oder Wasser verlagert und in Waldökosysteme eingetragen werden. Dort wirken sie versauernd, was die verschiedenen Funktionen des Waldes – Lebensraum, Kohlenstoffspeicher, Holzproduktion, Wasserfilter – erheblich beeinträchtigen kann. Im Zuge des sogenannten Waldsterbens kam die Thematik in den 1970er Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit, woraufhin politische Maßnahmen einen Rückgang der Schwefelemissionen bewirkten. Gleichzeitig wurden bundesweit Kalkungsprogramme gestartet, welche die Säurewirkung der eingetragenen Stoffe deutlich abmilderten.

Dennoch sind in den Böden teilweise erhebliche Überreste der historischen Einträge gespeichert. Der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat daher mit dem Kabinettsbeschluss vom 13. September 2010 das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit der Planung und Umsetzung des regenerationsorientierten Kalkungskonzepts für den Zeitraum 2011 bis 2021 beauftragt. Dieses Programm soll die aktuellen Säureeinträge in die stark belasteten Waldböden ausgleichen und gleichzeitig die Regeneration dieser Standorte beschleunigen. Ziel ist die Wiederherstellung eines naturnahen Zustandes. Das Konzept ist auf 40 Jahre angelegt und wurde nun, nach den ersten zehn Jahren, genau evaluiert.

Kontakt

Dr. Heike Puhlmann

Dr. Peter Hartmann

Lucas Mahlau