Biometrie und Informatik

Die Abteilung Biometrie und Informatik befasst sich als Fachabteilung mit biometrisch-statistischer Kompetenz mit der Konzeption von Inventurverfahren und deren Umsetzung. Außerdem werden Modelle und Verfahren zur Beschreibung von ökonomischen und ökologischen Zusammenhängen und Prozessen in der Forst- und Holzwirtschaft entwickelt. Darüber hinaus ist sie als Querschnittsabteilung für die Beratung der Abteilungen auf den Gebieten der Statistik und der Geographischen Informationssysteme sowie für die informationstechnologische Infrastruktur der FVA zuständig.

Arbeitsbereiche

Inventuren und Statistik

Waldinventuren

Waldinventuren auf Stichprobenbasis liefern auf effiziente Weise verlässliche Informationen über den Waldzustand und seine Veränderungsdynamik. Seit Mitte der 1980er Jahre entwickelt die Abteilung Inventurverfahren einschließlich der erforderlichen Auswertungsprogramme und passt sie in Abstimmung mit den zuständigen Fachbereichen der Landesforstverwaltung und des Staatsforstbetriebs laufend an neue Erfordernisse an.

Neben Großrauminventuren wie der Bundeswaldinventur bilden Betriebsinventuren eine wesentliche Komponente der forstlichen Planung auf Ebene der Forstbetriebe, um eine nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung sicherzustellen. In Baden-Württemberg liefern seit den 1990er Jahren Stichprobeninventuren die Datengrundlage für die Erfassung des Naturalzustands im Rahmen der Forsteinrichtung. In den Staatswaldbetrieben werden standardmäßig permanente Inventuren im 10-jährigen Turnus durchgeführt, die eine genaue Ermittlung von Zuwachs und Nutzung als Grundlage für die Bestimmung einer nachhaltigen Holzernte (Hiebsätze) ermöglichen. In Kommunalen Forstbetrieben, die oft kleiner sind werden im Rahmen der Forsteinrichtung kostengünstigere temporäre Inventuren durchgeführt.

Eine aktuelle Weiterentwicklung der Auswertung von terrestrischen Stichprobeninventuren bietet die Verbindung mit Daten aus der Fernerkundung. Entsprechende Auswertungsverfahren für Kleingebietsschätzungen werden konzipiert, welche regionale Auswertungen der Bundeswaldinventur für kleinere räumliche Einheiten, wie Landkreise oder Forstbezirke verbessern können. Auch auf Ebene der Betriebsinventuren laufen derzeit Untersuchungen, wie durch Kombination von Parametern aus Fernerkundung, z.B. digitale Bestandeshöhenmodelle, mit Stichprobendaten die Schätzung des Holzvorrats für kleinere räumliche Einheiten (Distrikte, Bestände) verbessert werden kann.

Künftige Anforderungen an das großräumige Monitoring des Waldzustands und seiner Dynamik zeichnen sich ab: Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Wald, die Erfordernisse des Waldumbaus zur Anpassung an veränderte Umweltbedingungen sowie die Rolle des Waldes als Kohlenstoffspeicher werden laufend aktuelle Daten erfordern. Bislang liefert die Bundeswaldin-ventur Informationen in einem 10-jährigen Intervall. Es ist absehbar, dass verlässliche Informatio-nen in kürzeren Intervallen nachgefragt werden. Hier bietet die Verknüpfung terrestrischer permanenter Stichprobeninventuren mit Fernerkundungsdaten, in Verbindung mit Zwischeninventuren auf Unterstichprobennetzen Möglichkeiten, die gewünschten Zustandsinformationen in kürzeren Zeitabständen zu erbringen. Die damit verbundenen methodischen und verfahrenstechnischen Fragen sind Gegenstand neuer Forschungsaufgaben in diesem Arbeitsgebiet.

Die Abteilung ist ferner für die Durchführung von Großrauminventuren zuständig. Ihr obliegt die Landesinventurleitung für die Bundeswaldinventur (BWI), die der bundesweiten Erfassung der Waldverhältnisse und forstlichen Produktionsmöglichkeiten dient. Landesspezifische Auswertungen und Analysen der BWI-Daten sowie die Bereitstellung der Ergebnisse für Verwaltung und Öffentlichkeit sind ebenfalls Abteilungsaufgaben.

Zum Arbeitsbereich gehört ferner der Einsatz moderner Inventurtechnologie, insbesondere der Satellitennavigation sowie unbemannter Flugsysteme („Drohnen“) als Plattform für verschiedene Sensoren. Die Abteilung berät die anderen Fachabteilungen beim Einsatz dieser Technologie.

Die Nutzung von Drohnen eröffnet mittelfristig auch Perspektiven für eine weitere Rationalisierung der Inventurmesstechnik.

Projekte im Arbeitsbereich

5G-FörsterInnenDrohne - Automatische Befliegung von großen Waldflächen mit Drohnen im speziell überwachten unteren Luftraum und Datenprozessierung auf Basis der 5G-Mobilfunktechnologie

Bundeswaldinventur 4: Vorbereitung, Durchführung und landesspezifische Analyse und Berichterstattung

Erfassung der C-Speicherleistung von Stadtbäumen

Bundeswaldinventur 3 - Vorbereitungsphase und Felddatenerhebung (Landesinventurleitung LIL BW)

Methodenentwicklung BWI3

Kontakt

Dominik Cullmann

Uli Riemer

Statistik

Mathematisch-statistische Methoden sind für die wissenschaftliche Analyse von Daten unverzichtbare Werkzeuge. Die Abteilung unterstützt die Fachbereiche der FVA und andere Dienststellen bei der Konzeption von Forschungsvorhaben und Versuchen, bei denen Daten erhoben werden. Zudem berät sie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Auswertung der erhobenen Daten in Bezug auf die statistische Analyse, die Interpretation der Ergebnisse und deren Darstellung.

Durch die regelmäßig stattfindenden Einführungskurse in die Programmiersprache R und in die Statistik wird den Forschenden an der FVA die Möglichkeit geboten, sich intern in diesem Themengebiet fortzubilden. Zudem wird mit dem Methodenforum eine Plattform für den Methodenaustausch innerhalb der FVA zur Verfügung gestellt.

Eine weitere Aufgabe des Statistikbereichs ist die Einführung statistischer Analysesoftware und die Betreuung der Anwenderinnen und Anwender. Als Standard für die statistischen Auswertungen wird die Programmiersprache R verwendet.

Um wissenschaftlichen Standards zu genügen ist die Weiterentwicklung der Methodenkenntnisse eine ständige Aufgabe der Abteilung.

Kontakt

Anne-Sophie Stelzer

Fernerkundung

Die Fernerkundung befasst sich mit der berührungsfreien Erkundung der Erdoberfläche. Dabei kommen verschiedene Sensoren, zum Beispiel Kameras oder Laserscanner, zum Einsatz, die auf Trägerplattformen wie Drohnen, Flugzeugen oder Satelliten angebracht sind.

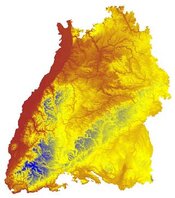

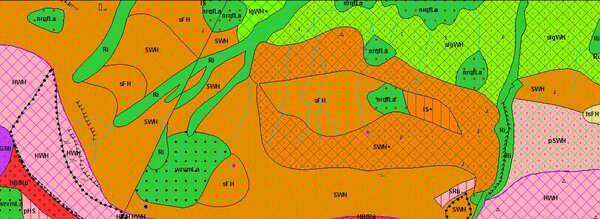

Die gewonnenen Daten nutzt der Arbeitsbereich Fernerkundung, um die Beschaffenheit, Struktur und Gesundheit des Waldes in Baden-Württemberg zu beschreiben und zu analysieren. So werden beispielsweise Baumarten- und Waldschadenskarten entwickelt oder Waldstrukturen wie Lücken für das Biodiversitätsmonitoring erfasst. Das Besondere dabei ist, dass die Fernerkundungsdaten einen räumlichen Bezug haben, das heißt neben dem 'Was?' kann direkt auch das 'Wo?' analysiert werden.

Der Arbeitsbereich berät intern und extern bei fernerkundlichen Fragestellungen, stellt Daten bereit und begleitet wissenschaftliche Abschlussarbeiten. Außerdem steht er in regem Austausch mit anderen Fernerkundungsinstitutionen.

Modellierung

Modellbildung und Softwarelösungen

Mathematische Modelle und ihre Umsetzung in Computerprogrammen sind wichtige Hilfsmittel für die Beschreibung forstlicher Prozesse und Objekte. Die Abteilung entwickelt sowohl methodische Grundlagen als auch anwendungsorientierte Simulationsmodelle für die Beschreibung von Stammformen und für das Wachstum von Einzelbäumen und Beständen. Zur Ermittlung der Biomasse- bzw. der Kohlenstoffvorräte für die Treibhausgasberichte, zur Berechnung der Verfügbarkeit von Bioenergie und für Nährstoffbilanzen werden eigens entwickelte Biomassefunktionen eingesetzt. Softwarelösungen umfassen eine rechnergestützte Kalkulations- und Entscheidungshilfe für die Holzernte und -vermarktung sowie Programmbibliotheken für Schaftkurvenmodelle.

Die entwickelten Funktionsbibliotheken liegen mittlerweile als Packages der Software R (BDAT, TapeR) vor und werden von der Abteilung fachlich und softwaretechnisch betreut.

- Programm HOLZERNTE 8

- Neue Schätzhilfen für Wuchsleistungen der Hauptbaumarten

- Das Sorten- und Volumenprogramm BDAT

Seit den 1990er Jahren befasst sich die Abteilung mit der Waldentwicklungs- und Holzaufkommensmodellierung (WEHAM) auf der Grundlage von Inventurdaten. Für die Auswertung der Bun-deswaldinventuren wurden verschiedene Varianten in Zusammenarbeit mit dem Thünen-Institut entwickelt. Derzeit laufen Forschungsarbeiten an umweltsensitiven Wachstumsmodellen für WEHAM sowie die Entwicklung von Methoden für realitätsnahe Holznutzungsszenarien (Business as usual).

Ein aktuelles Thema ist die Rolle der Wälder im Kohlenstoffkreislauf, wo sie eine wichtige Kohlenstoffsenke bilden. Von besonderem Interesse ist die Frage, welchen Beitrag nachhaltig bewirtschaftete Wälder zur Kohlenstoffbindung leisten, vor allem im Vergleich mit ungenutzten, der natürlichen Dynamik überlassenen Wäldern. Zur Klärung dieser Frage hat die Abteilung ein Modell zur Bilanzierung der Kohlenstoffsenkenleistung entwickelt, welches auf Grundlage von Inventurdaten und unter Berücksichtigung der relevanten Prozesse (Speicherung und Substitution) die CO2-Senkeneffekte bewirtschafteter Wälder quantifiziert.

Der Arbeitsbereich beteiligt sich ferner auch an der Entwicklung moderner mobiler Applikationen, um Privatwaldbesitzenden Informationen über ihren Wald zu vermitteln, aktuell für die Beratung des Kleinprivatwalds in Form der Smartphone-App „Waldexpert“.

Diese Aktivitäten sind Teil der Aufgabe der FVA zum Wissenstransfer auch an eine nicht-fachliche Öffentlichkeit

Kontakt

N.N.

GIS und Geodatenmanagement

Der Arbeitsbereich GIS ist innerhalb der FVA als Dienstleister für den technischen Betrieb und die Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur zuständig. Dies beinhaltet sämtliche Aufgaben des Geodatenmanagements wie etwa die Administration von Geo-Datenbanken und GIS-Servern sowie die Bereitstellung von GIS-Software. Der Arbeitsbereich leistet für die GIS-Anwendenden der FVA sowohl technischen Support als auch Beratung und Schulung zu GIS-Methoden.

Darüber hinaus werden landesweite räumliche Analysen und Flächenstatistiken erstellt. Ein fachlicher Schwerpunkt liegt in der Bereitstellung von zeitlich und räumlich hochaufgelösten Klimadaten für die Projekte der Klimafolgenforschung. Zahlreiche Projekte mit Raumbezug werden bei der konzeptionellen Entwicklung und technischen Implementierung begleitet und unterstützt. In verschiedenen Fachverfahren wie etwa Standortskartierung, Waldbiotopkartierung und Waldfunktionenkartierung ist der GIS-Bereich der FVA für das landesweite Geodatenmanagement verantwortlich. Die Ergebnisse der Fachverfahren werden gemäß INSPIRE der Öffentlichkeit in Form von Webdiensten zugänglich gemacht.

Nähere Informationen zur Bereitstellung von Geodaten sind unter Geodaten zu finden.

Projekte im Arbeitsbereich

Aktuell kein Projekt vorhanden.

Kontakt

Informationstechnologie (IT)

Der Arbeitsbereich Informationstechnologie betreibt große Teile der IT-Infrastruktur, inklusive der Datenbanken und den damit verbundenen Anwendungen aus Forschung und Entwicklung der FVA.

Er konzipiert und realisiert in enger Zusammenarbeit mit den Forschenden innovative Lösungen für eine breite Palette von Forschungsprojekten.

Weiterhin übernimmt der Arbeitsbereich die Koordination der technischen Zusammenarbeit zwischen der FVA und IT-Partnern der Landesverwaltung.

Ein weiterer zentraler Aufgabenbereich ist der Benutzerservice, der die Mitarbeitenden der FVA bei allen Problemstellungen rund um die IT unterstützt. Außerdem betreut er die Arbeitsplatz-Computer und diverse Spezialgeräte wie mobile Geräte für die Datenerfassung im Gelände, leistungsfähige Workstations für Spezialauswertungen sowie die darauf installierten Anwendungen.

Projekte im Arbeitsbereich

Aktuell kein Projekt vorhanden.

Kontakt

Regina Bogenschütz

Aktuelles aus der Abteilung

FVA auf dem IUFRO-Weltkongress in Stockholm

Ende Juni traf sich die Internationale Union der Forstlichen Forschungsorganisationen (IUFRO) zu ihrem Kongress in Stockholm. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) berichtete vor Ort über ihre aktuelle Forschung.