Monitoring von Grünbrücken

Carolin Wilhelm

Carolin Wilhelm

Grünbrücke bei Sasbach am Kaiserstuhl.

Die biologische Vielfalt wird durch die Zerschneidung von Lebensräumen stark gefährdet, da Lebensraumnetze nicht mehr funktional verbunden sind. Integrativ wirksame Querungshilfen (u.a. Grünbrücken) sollen die Vernetzung von Lebensräumen sichern, indem sie wildlebenden Tier- und Pflanzenarten ein Überwinden von Verkehrsbarrieren ermöglichen. Um die Funktionalität dieser sehr aufwändigen und kostenintensiven Maßnahmen zu gewährleisten, ist es erforderlich, sie regelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen, da teils schon geringfügig erscheinende Veränderungen (u.a. Eingriffe, Nutzungsänderungen, Sukzession, Pflege etc.) auf und in der Umgebung dieser Bauwerke leicht zu wesentlichen Funktionsbeeinträchtigungen führen können.

In den Jahren 2020 - 2022 wurde an den beiden Faunabrücken Imberg (A 8 / ICE-Strecke Stuttgart-Ulm) und Hörnleswald bei Holzgerlingen (B 464) sowie der Grünbrücke Sasbach am Kaiserstuhl (L 113n) im Auftrag des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg und der Autobahn GmbH des Bundes ein repräsentatives Monitoring zur Sicherung und Optimierung der Wirksamkeit dieser Querungshilfen durchgeführt und erprobt.

Methodik

Ein repräsentatives Monitoring ist ein auf wissenschaftlichen Grundlagen basierendes Monitoring, welches Eignungskontrolle mit wesentlichen Standard-Wirkungskontrollen bei verhältnismäßig geringen Beobachtungszeitaufwand kombiniert (vgl. Hänel & Reck 2013). Neben einem Fokus auf den teils sehr störungssensiblen Wildtieren, umfasst ein repräsentatives Monitoring, gerade auch im Hinblick auf die gesamte von Zerschneidung betroffene biologische Vielfalt, die Nutzungsüberprüfung weiterer wichtiger, besonders aussagekräftiger Arten bzw. Artengruppen wie Reptilien oder Laufkäfer als Indikatoren für die Wirksamkeit der Querungshilfen. Dabei werden zwei Fragen verfolgt:

- Welche Tierarten nutzen die Grünbrücken für Querungen?

- Welche Tierarten kommen im Umfeld des Bauwerks vor?

Mit einem kontinuierlichen Fotofallenmonitoring über 24 Monate werden die größeren Säuger („Wildtiere“) erfasst. Neben den häufiger nutzenden residenten Arten können damit auch seltener querende, störungssensible oder wandernde Arten dokumentiert werden. Zusätzlich werden so auch potenzielle Störungen mit und um die Bauwerke erfasst. Ein ergänzender, gelegentlicher Einsatz von Wärmebildkameras diente dazu, das Verhalten (z.B. Flucht, Nahrungsaufnahme etc.) größerer Säuger auf dem Querungsbauwerk zu dokumentieren. Weitere orientierende Erhebungen wurden zu Haselmäusen, Waldlaufkäfern, Reptilien und Fledermäusen durchgeführt.

Für den Nachweis der Nutzung der Querungshilfen durch Reptilien wurden neben direkter Beobachtung sogenannte „Schlangenbleche“ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Platten aus Bitumen oder Metall, die auf den Boden gelegt werden. Reptilien werden durch die absorbierte Wärme als auch durch Versteckmöglichkeit angelockt. Der Nachweis von Haselmäusen und anderen Bilchen erfolgte mit Hilfe von Nisthilfen, sogenannten „Tubes“, die ihnen als Brut- und Schlafstätte dienen. Die Nisthilfen wurden regelmäßig auf eine Belegung kontrolliert. Laufkäfer wurden mithilfe von Becherfallen nachgewiesen. Um Fledermäuse zu dokumentieren, wurden die Ultraschall-Rufe der Fledermäuse mit Audiorekordern aufgezeichnet und anschließend mit spezieller Software ausgewertet.

Ergebnisse

Im Umfeld der Querungshilfen konnten mithilfe der Fotofallen alle dort heimischen mittelgroßen und großen Säugetiere, wie Reh, Wildschwein, Fuchs, Dachs, Hase, Marder und die im Kaiserstuhl vorkommende Wildkatze nachgewiesen werden. Für diese Artengruppen erwiesen sich die Bauwerke als funktional: alle im Umfeld vorkommenden Säugetiere wurden auch regelmäßig bei der Nutzung der Querungshilfen beobachtet.

Anhand der Wärmebildkameradaten konnte zusätzlich gezeigt werden, dass die größeren Säugetiere die Bauwerke nicht nur als Querungshilfe nutzten, sondern auch Verhalten wie Nahrungssuche und Territorialverhalten zeigten, was auf eine Integration der Querungshilfen als Habitat hindeutet.

Eine Auswahl an Schnappschüssen aus dem Projekt (zum Vergrößern anklicken):

Mithilfe der Schlangenbleche konnten auf den Querungshilfen Waldeidechse, Blindschleiche und Schlingnatter nachgewiesen werden. In den Niströhren wurden Nester und Fraßspuren der Haselmaus und anderer Bilche gefunden. Mittels der Audiorekorder konnten die Nutzung der Bauwerke durch tieffliegende und strukturgebundene Fledermausarten, wie Zwergfledermaus und Mausohrfledermaus, bestätigt werden. Darüber hinaus konnten verschiedene Laufkäferarten mithilfe der Becherfallen nachgewiesen werden. Unter den weiteren Insekten wurden bei Begehungen verschiedene Tagfalter gesichtet, wie z.B. Weißlinge, Kleiner Eisvogel und Kaisermantel, als auch weit verbreitete Heuschreckenarten.

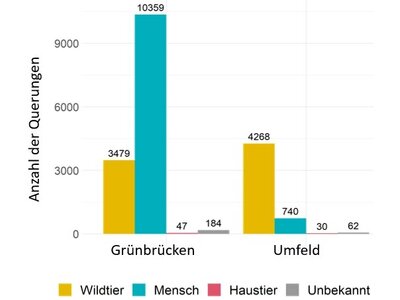

Gleichzeitig zeigte das Fotofallenmonitoring deutlich, dass neben dem Nachweis verschiedener Tierarten eine sehr intensive menschliche Nutzung der Bauwerke erfolgt, obwohl auf zwei der drei Bauwerke keine Wege mitüberführt werden. Regelmäßig wurden Menschen dokumentiert, wie sie die Grünbrücken beim Spazierengehen, Joggen, Ausführen von Hunden, beim Fahrradfahren, vereinzelt auch mit dem Auto oder Motocross, querten. Auf einem Bauwerk übertraf die anthropogene Nutzung die durch Wildtiere sogar um ein Vielfaches.

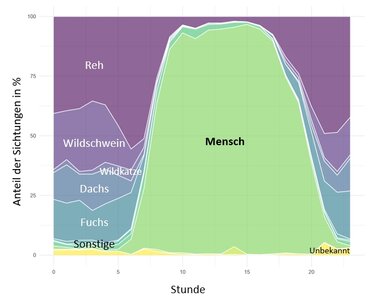

Die Analyse der tageszeitlichen Nutzung der Querungshilfen zeigte, dass Menschen die Bauwerke überwiegend tagsüber nutzen. Das hat zur Folge, dass sich die Aktivität der Wildtiere vor allem in die Dämmerungs- und Nachtzeiten verschiebt.

Fazit

Das Monitoring zeigt, dass sich die drei untersuchten Brücken als Querungshilfe und Lebensraum für verschiedenste Artengruppen von Wildtieren eignen. Damit tragen sie einen bedeutsamen Anteil zur Vernetzung der Lebensräume und Erhaltung von Wanderkorridoren bei.

Die Funktionalität der Bauwerke ist jedoch aufgrund der intensiven Störungen durch den Menschen deutlich beeinträchtigt. Daher ist eine Beruhigung der Bauwerke durch Absperrungen und Besucherlenkungen zwingend notwendig. Dadurch könnte sich die Nutzung der Querungshilfen durch Wildtiere, besonders auch durch störungssensible Arten wie die Wildkatze, erhöhen und die Tiere tagaktives Verhalten zeigen.

Um die Eignung der Querungshilfen weiterhin zu gewährleisten und deren Funktionalität zu erhöhen, bedarf es neben einer Besucherlenkung ebenso eine regelmäßige Pflege der Vegetation auf den Bauwerken, sodass sich verschiedene Lebensraumstrukturen entwickeln. Notwendig ist beim Verbund von Wäldern ein durchgängiger Gehölzstreifen, Krautflure und Versteckmöglichkeiten, so dass kleinere Tierarten, wie Laufkäfer, Haselmäuse und Marder oder scheue Wildtiere, wie das Reh, genügend Deckung beim Queren der Bauwerke haben. Ebenso ermöglichen diese grünen Leitstrukturen wie Heckenreihen, dass Fledermäuse ihren Weg über die Brücke finden.

Zukünftig wird eine regelmäßige Kontrolle der technischen und ökologischen Voraussetzungen der Bauwerke empfohlen sowie ein regelmäßiges Monitoring zur Kontrolle der Anwesenheit der Tierarten. Die Untersuchung zeigt, dass die angewandten Monitoringmethoden die jeweiligen Artengruppen im Rahmen eines Grünbrückenmonitorings zuverlässig nachweisen können. So lassen sich auch Veränderungen in der Qualität oder Nutzung über die Zeit beobachten und sich bei Bedarf entsprechende Maßnahmen zur Wahrung und Optimierung der Funktionalität ableiten.

Öffentlichkeitsarbeit

- In einer Pressemitteilung vom 22.02.2023 wurden viele Fragen und Antworten rund um Wildtiere und Querungshilfen beantwortet

- Der Projektbericht befindet sich zur Zeit im Veröffentlichungsprozess und wird zum späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.